記事をお気に入りに登録する

記事をお気に入りに登録する

はじめに

今回のブログは、食料安全保障が崩壊した事例としてフィリピンの情報をシェアしていこうと思います。

フィリピンと言えば海を隔ててお隣の国なのですが、今回情報を集める中で知らない事ばかりで驚きました。

フィリピンという国はアジアにおいて最貧国ではないものの、決して豊かな国ではありませんが、米作に関しては自給率100%を誇っていました。

ところが、というのが今回の話となります。

フィリピンのケースは、今現在の日本がコメの自給率100%を維持できそうにない流れにある中で、今後日本人がどのような試練に遭遇することになるのかを考える際の参考になると思います。

ぜひ最後までご覧ください。

さて、今回はフィリピンの事例を取り上げますが、前回取り上げたハイチが陥った国家崩壊は、食料自給率の低下が国家の命運を左右するということがよく理解できたと思います。

豊かな国も、たとえ経済大国であっても、食料がなければ成り立ちません。

戦争は武器で始まるが、食料で終わるという言葉もあるくらい重要な話です。

食料安全保障という言葉はよく耳にすると思いますが、国連食糧農業機関(FAO)で定義されたもので、その内容とは、すべての人がいつでも物理的にも経済的にも十分で安全かつ栄養ある食料にアクセスできる状態を言います。

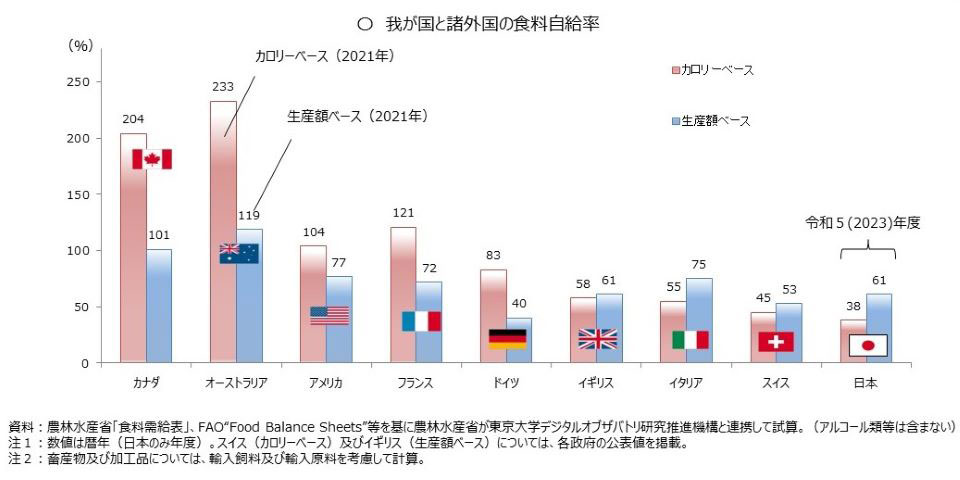

食料安全保障の要となるのが食料自給率なのですが、日本の食料自給率はご存知の通りカロリーベースで約38%と先進国の中でも極めて低いことは有名です。

ちなみに農林水産省のデータによると米国は約104%、フランスは約121%、オーストラリアは約233%と高い自給率を誇っています。

これらの国は例外なく食料安全保障の重要さを認識しており、農作物を作りすぎても輸出をすることで価格暴落を防ぎ、戦争などの有事の際には輸出分はそのまま国内の食糧備蓄になるという政策をしています。

日本のように食料安全保障を蔑ろにしている政府の考えている事とは、国内の食料が足りなければ輸入を増やせばいいと考えていますし、それは決して憶測ではなく、2025年4月1日に施行された食料供給困難事態対策法にも輸出を増やす、と明記されています。

相手国が輸出を止めたらどうするの?という小学生からのツッコミもありそうなレベルの危機管理に恐怖を覚えます。

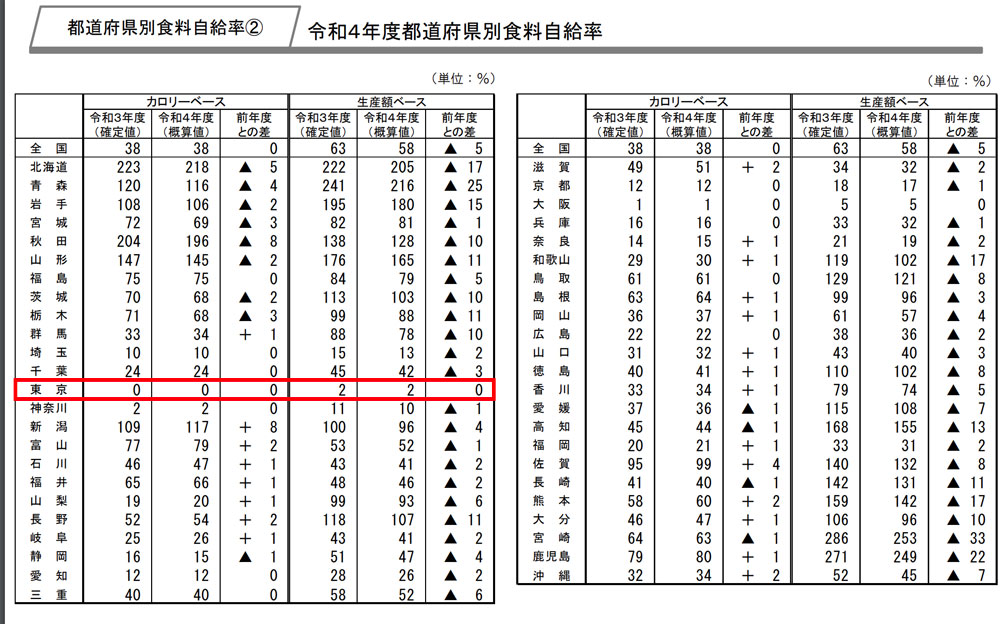

さらに都道府県別の食料自給率はご覧の通りとなります。

これを見ると想像通り東京都はゼロです。

それでも頑なに食料備蓄をしないという人は一定数いますが、空腹による略奪側に豹変しないことを祈るばかりです。

話が脱線してしまいましたのでフィリピンの話に戻します。

震災などによって道路が寸断され物流が止まった場合、多くの東京都民があっという間に飢えと向き合うことになります。

大停電も併せて起きる可能性はありますが、備蓄がない人の多くは餓死することになるのではないでしょうか。

フィリピンという国について

フィリピンという国は、日本から飛行機でわずか4時間ほどの位置にあり、日本の南端の島、与那国島とフィリピンの北端の島の間は約480kmしか離れていません。

面積は約30万平方キロメートルで、日本の北海道を除いた面積と大体同じです。

そしてその国土は大小合わせて7,641個の島で構成され、日本は14,125個の島々で成り立っています。

人口は約1億1000万人ということで、ざっくり日本と同じくらいの規模となっています。

そのフィリピンの人口ですが、2015年から2020年にかけて800万人以上増加しており. 国立社会保障・人口問題研究所の報告によると、2050年には1億4,000万人に達すると予測されています。

この傾向は今後も続くと見られていて、2092年にはなんと1億8,086万人に達するという推計が出ています。

一方で日本の総人口は、戦後の増加傾向から2008年にピークを迎え、その後減少に転じ始めており、現在も減少が続いています。

そしてフィリピンとは正反対に2070年には9000万人を割り込んで、高齢化率も39%に達すると推計されています。

フィリピン経済は近年、安定した成長を続けており、2022年には前年比7.6%の経済成長を達成しました。

2024年の成長率は5.6%と、目標には届きませんでしたが、ASEAN主要6カ国の中ではベトナムに次ぐ高い成長率を維持しました。

しかし一人当たりのGDPは約3300ドル、約48万円ほどしかないということで全体的には貧困国となっています。

一方の日本は、1954年から1973年の約20年間続いた高度成長期には、年平均10%の成長率を誇り世界から注目されていたわけですが、今現在は失われた30年などと言われているようにデフレ状態が続いていて、1990年以降は年1%程度の成長に留まっています。

そして日本の総就業人口に占める農業就業人口については、2020年のデータで農業を専業にしている農業従事者数は136万3千人で、2015年と比べると22%、2005年と比べると39%減少しています。

これは2010年には5.1%だったのが、2016年には3.7%まで低下していますが、兼業農家も含めればもう少し多いとは思います。

しかしフィリピンの農業人口は減少しているとは言うものの25%も存在しており、4人に1人が農業従事者ということになります。

それでもここ最近はコメ不足が深刻な問題に陥るようになりました。

フィリピンの農業政策の失敗

フィリピンは先ほども触れたように農業就業人口が多いにも関わらず、2017年のカロリーベースの食料自給率が86.80%、2018年の食料自給率は79.43%と低下傾向にあったものが、直近ではなんとか80%を超える状態にはなってきました。

しかし日本同様にコメの自給率が低下傾向にあって、1970年代にはコメの自給率は100%を保っていましたが、2019年には79.8%にまで低下してしまいました。

この傾向は強まるばかりです。

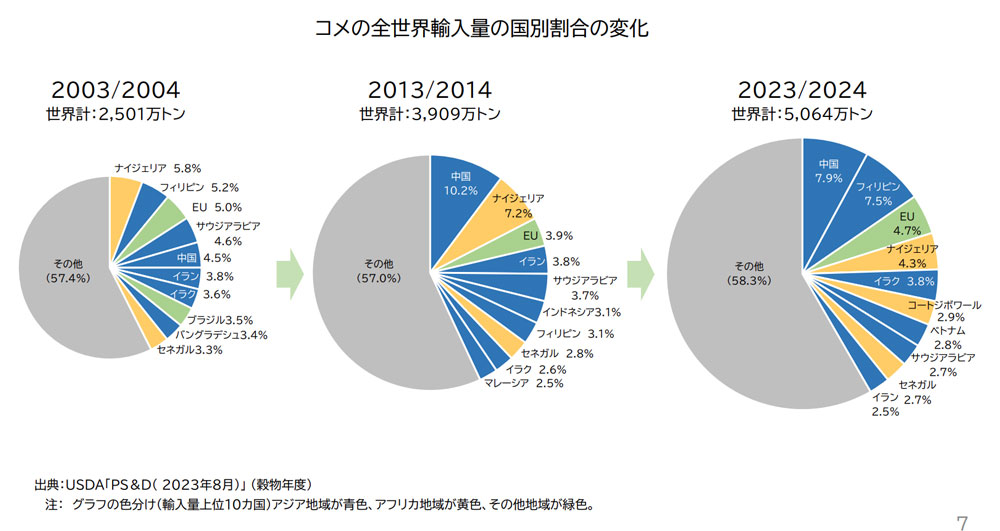

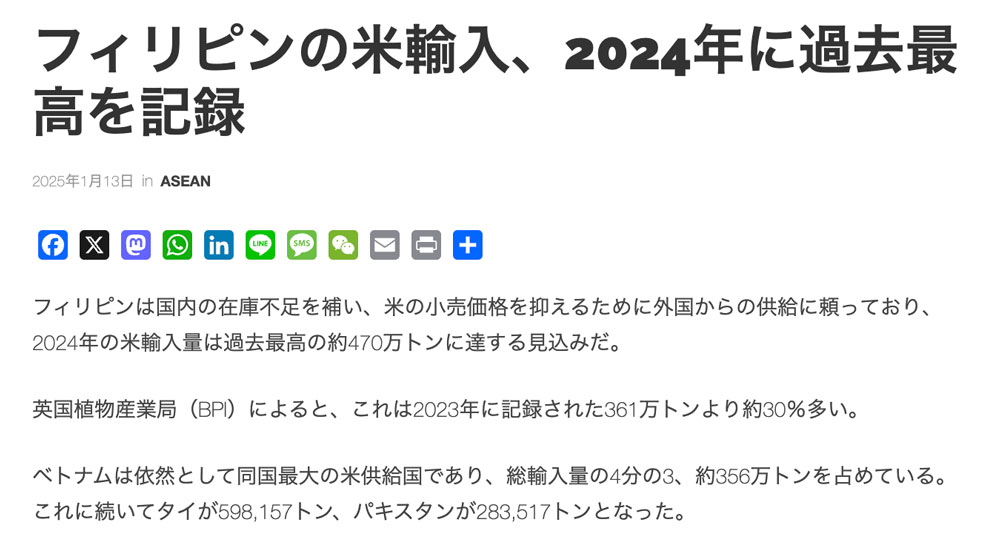

すっかり今では中国に次ぐコメの輸入大国に変わってしまいました。

その結果庶民はコメ価格の高騰に苦しみ、深刻な状況に陥っています。

ちなみに日本の食料自給率はカロリーベースで38%ですから、いかに日本が輸入に頼っているかが分かるのではないでしょうか。

一体何があったのでしょうか。

フィリピンでは、1965年に始まったマルコス政権時代、コメの増産を目指したマサガナ99という計画を実施しました。

これはいわゆる緑の革命と言われており、ロックフェラー財団が主導した高収量品種の普及、肥料補助、低利政府融資、灌漑投資の拡大を推進する政策でした。

その結果、1960年代から1970年代にかけて、フィリピンの米の単位面積当たりの収穫量は大幅に増加し、1977年にはコメの自給率100%を達成するに至りました。

しかし、1986年にアキノ政権が発足すると、フィリピンの農業政策は大きく転換します。

構造調整政策の一環として、政府の市場介入を減らし、農業の自由化を進めました。

これにより、農業政策の目標は『生産量の増大』から『農家所得の増大』へと変わることになりましたが、起きたことは農家の所得増大ではなく、コメ農家の手取り収入の減少でした。

ここにはフィリピンが抱える多くの農業問題がありまして、アキノ政権が目指す民主化は結局のところ地主などの既得権者に有利なものとなりコメ農家の離農が進んだと言われています。

そんな中起きたのが1995年のフィリピンコメ危機です。

これは主に国内のコメ価格の下落、大量の輸入米による価格競争、そして補助金制度の問題が複合的に作用して、小規模農家が廃業に追い込まれていきました。

具体的には、世界銀行やIMFの圧力でフィリピン政府がWTO(世界貿易機関)に加盟し、農業改革を行った結果、輸入米の価格が下がり、国内のコメ価格が暴落してしまいました。

ハイチで起きた食料危機もそうでしたが、IMFなどの国際機関の存在が垣間見えます。

つまりロクでもない輩たちのグローバル化戦略があるのです。

非常に耳障りの良い言葉を並べて近寄り、罠に嵌めてターゲット国の農業を破壊するという食料戦争を仕掛けられているということだと思います。

そしてさらには2019年2月、ドゥテルテ政権はついにコメ関税化法に署名し、数量制限によるコメ輸入規制から、関税化によるコメ輸入自由化へと転換しました。

このことで起きたことは、消費者側視点でコメ小売価格は下がり、購買力が増加しましたので、喜ばれたことは言うまでもありません。

特に都市部の家計や、最貧困層にとっては食料支出の増加で苦しんでいただけに、貧困率の低下に貢献したと言われています。

ところが生産者側にとっては真逆な事が起きており、特にコメ生産農家にとっては深刻な影響が出ました。

コメ生産量と作付面積の減少によって、農家の手取り収入が大幅に減少してしまいました。

その結果コメ生産農家の貧困率は3.6%増加、貧困ギャップも1.5%拡大するという悪影響が見られました。

先ほども言ったようにフィリピンの米の自給率については、1970 年代後半には一旦100%を達成しまし たが、2021年のデータでは 81%となっています。

自給率が低下している要因には、人口増加による需要増加もありますが、100%から81%まで減少した事がどれだけ国民に負担を強いられたかが問題です。

今現在の日本で起きているコメ不足とコメ価格高騰は、コメの自給率100%を誇っていた日本でどれだけ自給率が下がった結果なのでしょうか。

それはたったの5%です。

今現在のコメ不足とコメ価格の高騰の原因について農林水産省の江藤大臣は言っていることを二転三転と変えていますが、要は農業政策の失敗によってコメが足りなくなったということの結果です。

フィリピンで起きた食料危機が日本でも起きます

フィリピンで起きた事が今後の日本の農業が直面していくことだと思います。

今現在の日本は誤った農業政策によってコメ不足が発生し、コメ価格の高騰が庶民の生活だけでなく、中小の外食産業をも苦しめています。

そうした中、輸入米が増加してきているという事はこのチャンネルでもお伝えしてきたことです。

その先に待っているのは、フィリピンで起きたコメ危機と同様の事態になるのではないでしょうか。

今は輸入米の方が安いからと国内で需要が増していき、その過程で日本の農家が価格競争に負け、離農するスピードがさらに増していくと思います。

ただでさえ農家の高齢化によって離農する傾向が強いのに尚更となりますから、一氣に状況が変わってくると思います。

日本の米作農業が壊滅状態になったその後に日本国民を襲うのが、輸入米の価格つり上げになると思います。

場合によっては輸出国の事情によってコメの輸出量減少や、輸出禁止措置によって日本は深刻な食料危機を迎えることになります。

これは妄想ではなく、すでにコロナ禍においてインドが国内経済を守るために輸出禁止を行なった事があります。

その際にインドからの輸入に依存していた国の国民は深刻な物価高とコメ不足に苦しめられました。

同様の事が日本で起きないと誰が言えるのでしょうか。

これだけ実例があるにも関わらず間違った農業政策を長年続けてきた日本政府は本当に罪深い事をしたと思いますし、この異常さを報道しないオールドメディアも同罪だと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。

フィリピンが抱える農業問題は、日本にはない固有の事情もあるのでフィリピンで起きた食料危機はそのまま日本にも当てはまらない様にも見えますが、その過程で起きている自国の農業の崩壊、そして輸入に依存していくという負のスパイラルが起きるという点が非常に教訓に満ちたことではないかと思います。

冒頭で出てきた緑の改革は、ロックフェラー財団が関わっていることからもわかる通り、明らかに農業のグローバル化を狙ったものです。

新しい品種、専用の農薬によって一時的には収穫量が上がるものの、結局はその農薬に耐性を持ったさらに強力な害虫を生み出すことに繋がり、壊滅的な被害を被るというのが定番です。

元の農地に戻そうにも化学肥料漬けにされた農地はそうやすやすと元に戻ることはなく、所詮人間が考える浅はかな知恵は大自然の洗礼を受けることになります。

今現在の日本は、食料安全保障の面からもかなりの危機的状況に陥っているという認識を持つことが最重要事項となります。

しくみというのは、その意図通りの結果をもたらします。

今の日本で稼働しているしくみは一体どこに向かっているのでしょうか。

それは明らかに滅亡の道を歩んでいるとしか言いようがありません。

これが世界中から戦争もなくなり、反日国家もなくなって平和な社会が実現できているのなら、自然災害などを除いて食料を輸入に依存しても良いと思いますが、残念ながら現実は日本を弱体化させ、なんなら日本民族を根絶やしにしたいと考えて工作活動をしている国や勢力があるという事実の認識が必要です。

なんと言ってもこうしたことを陰謀論だといって、聞く耳を持たない人たちが余りに多いことこそが今の日本の危機的状況だと思います。

例えば中国からの工作を受けている事は、今の政治家やオールドメディアの異常さを見ればなによりの証拠だと思うのですが、これだけはっきりとわかりやすい状況になっているにもかかわらず、何の危機感を持たない人が多いわけですから、それなりの試練に直面することは覚悟しておかなければならないと思います。

2025年4月1日から施行された情報流通プラットフォーム対処法によって、私達が本当に知らなければならない情報を発信しているこのチャンネルのような存在は、今後存続の危機を迎えることになると思います。

そのような動きに対して、私は半年ほど前からメディアブルという言論の自由が保障された動画プラットフォームで動画を配信しています。

そこではYouTubeでは言えない内容の動画を配信していますが、2025年末にかけて世界中で起きる悲劇的な社会とはどんなものなのか、政府が私達国民を騙しているのではないか、などの情報を得ることができます。

自分や家族の身を守るためには、オールドメディアでは絶対扱わない情報を手に入れて自分で考え、行動することが急務です。

ぜひ概要欄のリンクからアクセスしてみてください。

そして今回取り上げたフィリピンの事例は、近い将来日本でも起きる可能性の高い食料危機のひとつだと思いますが、今現在の日本が食料危機に陥るシナリオは複数あることの理解も必要です。

それぞれのシナリオ別に動画再生リストを作成していますので、概要欄のリンクからご視聴いただければと思います。

ぜひ今一度食糧備蓄の強化を検討する際の参考にしてください。

最後までお付き合いありがとうございました。