記事をお気に入りに登録する

記事をお気に入りに登録する

はじめに

今回のブログは、4月から施行される食料供給困難事態対策法に関連する情報をシェアしていこうと思います。

この法律の施行についてはSNS上でもいろいろ物議を醸し出していますが、中には間違った認識もあったり、騒ぐ割には自分はなにも備蓄していなかったりと本質からズレた人も一定数存在していそうです。

このチャンネルで押さえておきたいこととは、日本政府による減反政策という食料自給率の低下を推進する農業政策を継続しながら、なぜ急に有事の際の法整備を行なっているのか、ということです。

私たちは先のパンデミックで政府発信の情報を鵜呑みにして起きた悲劇から多くを学ぶ必要があると思います。

そのような観点から考えられるリスクについて考えていきたいと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

さて、冒頭でも言いましたが、4月から施行される食料供給困難事態対策法について、SNS上では様々な憶測が飛び交い不安に感じている方もいるのではないでしょうか。

ざっと今起きている混乱状況をまとめてみると、

1)そもそも興味がない。

これらの人によって混乱状態にあるとは言えませんが、騒いでいる人たちと対照的であるという部分で、ある意味存在感を示しています。

2)法律内容を誤解している。

この法律によって食料が配給制になるとか、政府の言う通りに作物を作らなければ罰金になるとか言って憤慨している人がいるという状況がありますがこれは間違った解釈です。

3)法整備の背景を深読みしている。

これはある程度情報リテラシーの高い人たちが騒いでいるというよりも警戒を強めているという感じではないでしょうか。

今回お伝えしたい内容は、この食料供給困難事態対策法に関するデマに流されるだけでなく、肝心なポイントが抜け落ちているという話をしながら、私が考える本当に注目すべきポイントを紹介していこうと思います。

食料供給困難事態対策法

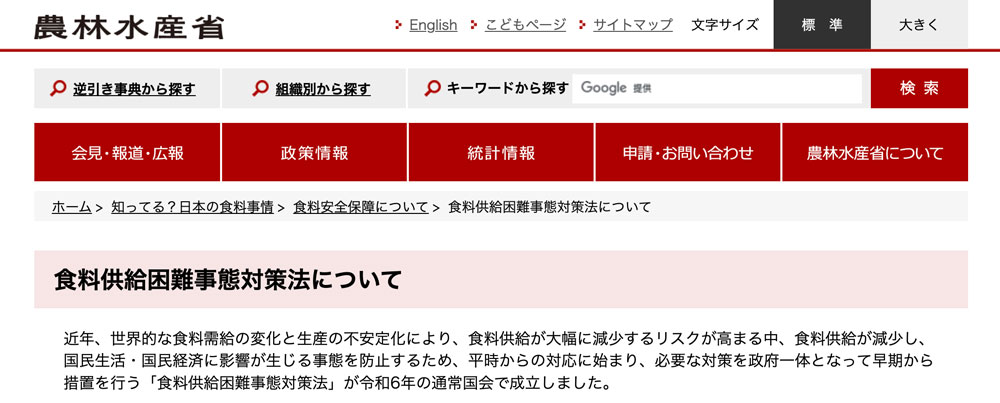

この法律についての深読みに関しては後程触れていきますので、まずは基本事項を押さえておきます。

この法律の概要は国民の食糧安全保障に関する法律で、もし普段の食料供給能力が2割減る、もしくは減少が予想される場合に、政府が食料製造業者や中間業者に対して出荷調整や、増産要請などができるように法的根拠を明確にしたと解釈すればいいのではないかと思います。

緊急事態のリスク対策について、何を今頃そんなことをと思うかもしれません。

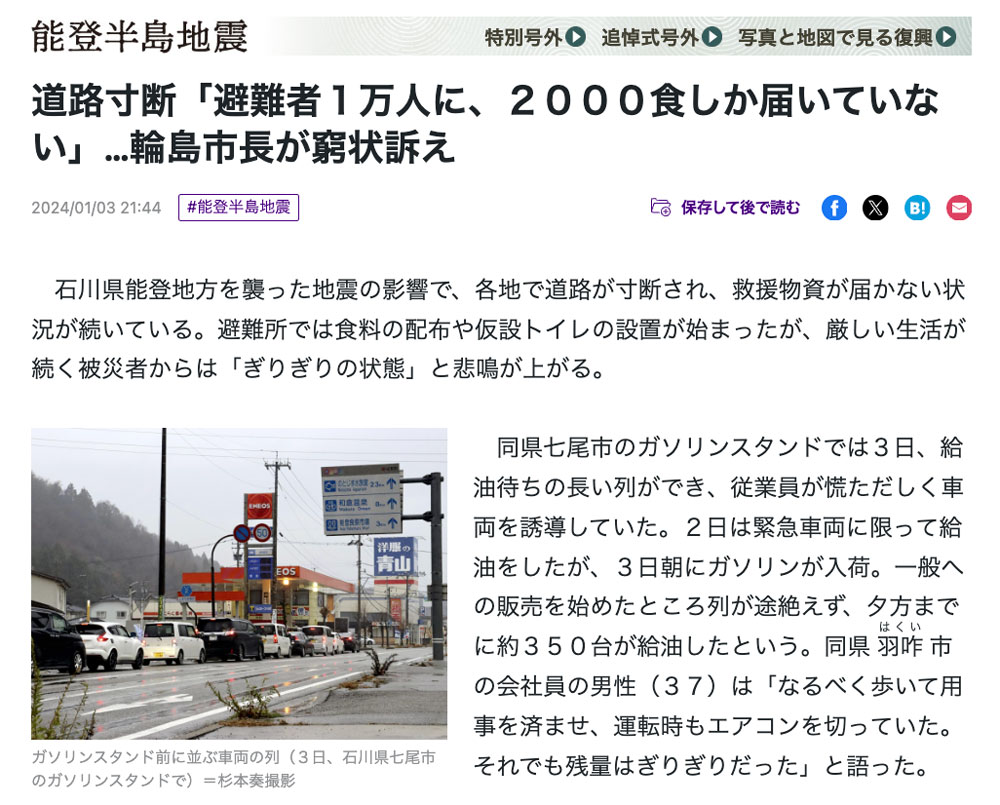

確かに2024年元旦に能登半島を襲った地震発生時には、防災体制がほとんどと言っていいほど機能していなかったという不手際があったそうです。

それらの原因のほとんどが法整備の不足から生じたものとは言えないと思いますが、この法律制定の背後にあるものとは、個人的には日本が巻き込まれるような戦争が始まる状況になりつつあるということではないかと思っています。

日本政府のリスク管理については、生意氣ながら素人の私から見てもお粗末な事ばかりだと思います。

例えば震災発生時においてすぐに支援物資などが近隣地域などから集まったのですが、その荷物の仕分けに相当な時間がかかったり、その結果必要なものが必要なところに届かないという事が多発していたようです。

さらには市が想定した被害状況から大きくかけ離れた事態であったということも重なり、真冬の最中住民は飢えと寒さで地獄のような状況と向き合うことになったということです。

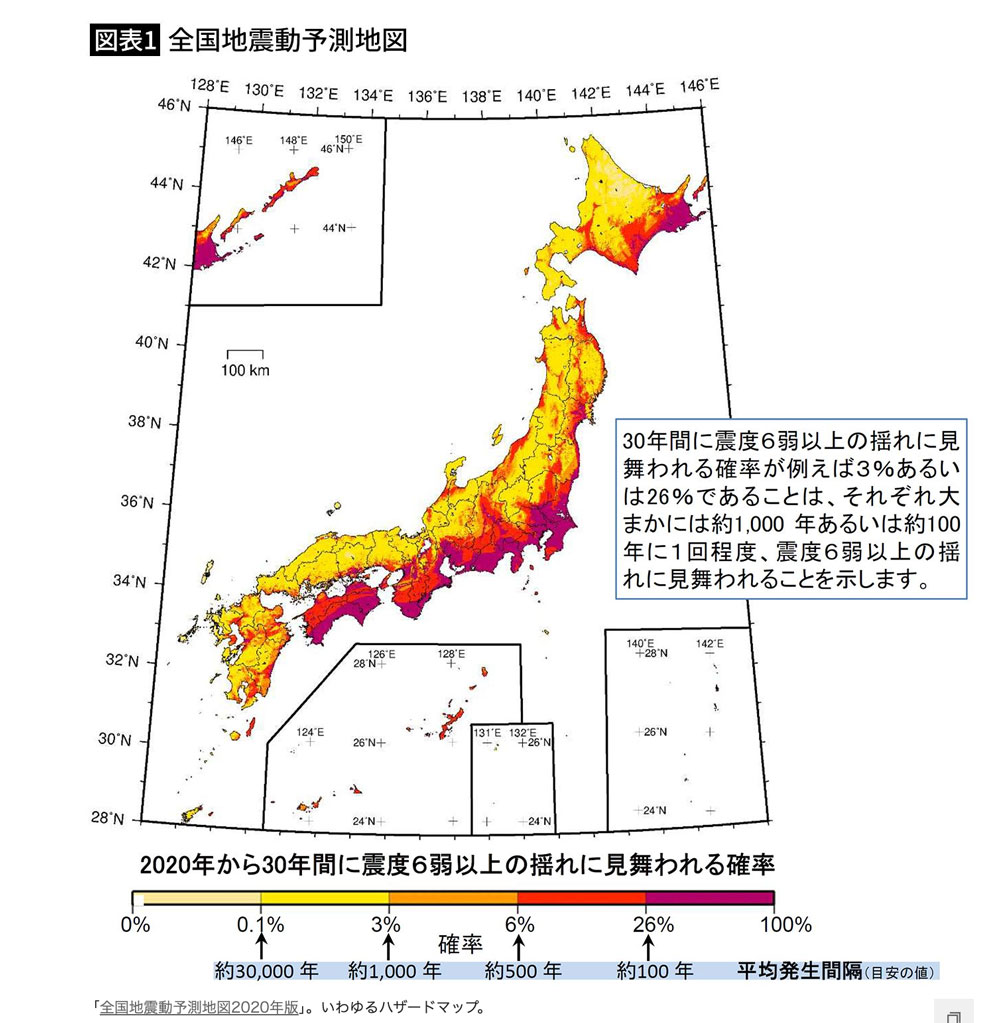

市の想定外だったのは地震発生確率にも見られ、文部省管轄の地震調査研究推進本部が公表したハザードマップと呼ばれる「2020年度版全国地震動予測地図」の最新版でも、この地域での大地震発生確率が相対的に低い黄色で示されており、その確率は0.1%から3%でした。

そのようなことが起きていたということを知った時に、ハザードマップだけを鵜呑みに信じていたら大変なことになるわけで、改めて自分の身は自分で守らなければならないと思いました。

また全く違う話として、少なくとも私は知らなかったのですが、2023年(令和4年)5月11日に成立し、同月18日に公布され、同じ年の11月17日に施行されていた経済安全保障推進法というものがありますが、みなさんはご存じだったでしょうか。

この法律の目的については総務省のホームページから引用すると、

この法律は、国際情勢の複雑化、社会経済構造の変化等に伴い、安全保障を確保するためには、経済活動に関して行われる国家及び国民の安全を害する行為を未然に防止する重要性が増大していることに鑑み、安全保障の確保に関する経済施策を総合的かつ効果的に推進するため、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する基本方針を策定するとともに、安全保障の確保に関する経済施策として、所要の制度を創設するものです。

とあり、その法制上の手当てが必要な喫緊の課題に対応するため

(1)重要物資の安定的な供給の確保

(2)基幹インフラ役務の安定的な提供の確保

(3)先端的な重要技術の開発支援

に関する4つの制度を創設するものなのだそうです。

これもなにか事が起きた時に政府が行なうことの法整備と言えるもので、そのなにかというのは災害や戦争ということよりも、日常的に受けているサイバー攻撃や外国勢力によるスパイ防止的な要素が強いように感じます。

少々話が脱線しましたが、食料供給困難事態対策法というのは国民が飢えるような状況になった時の対処を迅速に情報を集める事や、対策を要請する事ができるようにするための法整備だと思いますので、そんなに不安がる要素はないと思います。

ただ次のコーナーで触れる様にその背景にどんなことがあるのかについては各自考察する必要があると思います。

法整備は必要なのだが釈然としないのはなぜか

これらの法整備について、その建付けはもっともらしいものとなっており、その概要だけを見れば特に問題が無い様に感じてしまいますが、今多くの人たちが不安の声を挙げているのは、2020年以降始まったあの液体に関して政府が行なったこと、今も行なっていることへの不満と不安から来るものだと思います。

そのように考えるのは当然で、インターネット技術の向上やSNSの普及によって、多くの国民が世界中から情報を得ることができるようになり、真実を知り始めたことによるものだと思います。

特に私が日本人の食糧安全保障に関して思うのは、日本政府は多くの有識者が指摘してきたにも関わらず減反政策をやめるだけでなく、さらに推し進めてきた結果、食料自給率はますます低下している状況になっています。

それなのに今回施行される食料供給困難事態対策法の施行は真逆と言っていいようなもので、まるでマッチポンプと言われても仕方がないと思います。

もしかすると政府の中でまともな議員と、そうでない売国議員とのせめぎあいの中でできた法律かもしれません。

そうは言っても政府によって今まで国民を騙し続けた経緯を踏まえて考えると、もっともらしい口実の裏にはなにがあるのかということを考えざるを得ないと思います。

真偽のほどはまったくわかりませんが、SNS上には総務省が拠点を構える合同庁舎第二号館の19階から21階フロアに異常なほどの水が運び込まれているという情報が、出入り業者からの情報として流れていますが、これは防災備蓄だと言えばそれはそれで納得できる話でしょうが、一方で東京都では各家庭への簡易トイレの支給も始まっているという事も併せて考えると、政府はなにか隠していることがあるのではないかと勘繰ってしまうことになります。

その何かとは例えば津波を伴った大地震の発生情報です。

まともに国民に告知したらパニックになるので自分たちはその準備をしておくというものです。

もはやこれらの情報の真偽はわかりませんが、今回日本のどこかで大きな災害が起きる可能性は否定できないわけで、そういった意味では今一度身を守るための対策を考える必要があると思います。

いずれにしてもそれらの情報の真偽を確かめることはできませんし、我々はジャーナリストではありませんので、真理を追求することに時間をかけるわけにはいきません。なのでひとつの考察材料として対策を考える際の参考にしていくしかないと思います。

ただ今現在の日本においては、緊急時の対応として国民生活安定緊急措置法や、災害対策基本法も存在しています。

にもかかわらず4月から施行される食料供給困難事態対策法に関して、ある意図を持って食料配給制が始まるのではないかという不安については完全に拭い去ることはできないため、万が一の対策を施しておくしかないと思います。

なかなか額面通りに受け取れなくなっているのは、今現在の政府が行っている政策からは、決して国民の幸せを願っているとは思えないことばかりなので当たり前だと思います。

身を守るために必要なこと

先ほども触れましたが、私達が自分や家族の身を守るために重要な事とは、最悪の事態を想定して考えて対策を講じるという事です。

おそらくこういった発想は危機管理では必要な事だと思います。

なんでもかんでも証拠が明らかでない情報は取るにたらない、陰謀論だと処理していては手遅れになります。

私たちは裁判官でもなければジャーナリストでもありませんので、身を守るという点においては極論すると証拠などどうでもいい話です。

例えば車を運転している時に交差点から自転車が飛び出してくるかもしれないと考えている人と、飛び出せば危ないのだから飛び出してくるわけがないと全く無警戒で運転している人とでは、そのまさかが起きた時に咄嗟の判断には雲泥の差が出ることになると思います。

昔タイに仕事で行っていた時に知った事ですが、バンコクではひどい渋滞が発生するのが日常茶飯事で、車やバイクの運転がかなり荒いことにびっくりしました。

よく事故しないねと訪ねましたら、現地の人は隣の車はきっとウィンカーを出さずに車線変更してくるとか、あの歩行者はきっと飛び出してくるといったように、その状況が起きる事を大前提に運転しているというのです。

だから意外と事故は起きていないというわけです。

そう言えば、日本国内での車の事故事例を見ていると、まさかあそこから飛び出してくるとは思わなかったというような証言があることに氣が付きます。

まさにそれですよね。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回取り上げた食料供給困難事態対策法や経済安全保障推進法に関するリスクについては一定の理解はできますが、今までまったく対策を講じてこなかった政府がまともな方向に向かっているという見方もできますし、おそらくそちらの方向だと理解した方がよさそうです。

ただ一方でそれらの法律が想定する危機的な状況が迫っている、またはその可能性が高まっているという解釈をすることのほうが重要だと思います。

そのようなことが起こった時に政府は、日本人の主食になっているような指定物品に関して出荷を調整できるわけですから、その狭間で起きることは確実に飢えるということです。

その上で、深刻な状況になれば食料の配給制は始まると思いますし、充分な量が支給されるかは甚だ疑問です。

警戒すべきはこのような事態だということです。

このチャンネルでいつも言っているように日本はちょっとした世界情勢の変化であっという間に食糧危機に陥ってしまいます。

かつて国会では、日本がスパイ天国と言われている現状からスパイ防止法なるものを成立させようとする動きがあった時に、猛烈に反対していた政党がありました。

日本を敵対国のスパイ行為から守るための法律制定に反対するとはどう考えても反日政党である可能性が高いと思います。

もちろん反対理由は個人の人権侵害を危惧する面もあるからであり、それはもっともらしいことのように思えますが本当の理由はどこにあるのかを考えなければならないでしょう。

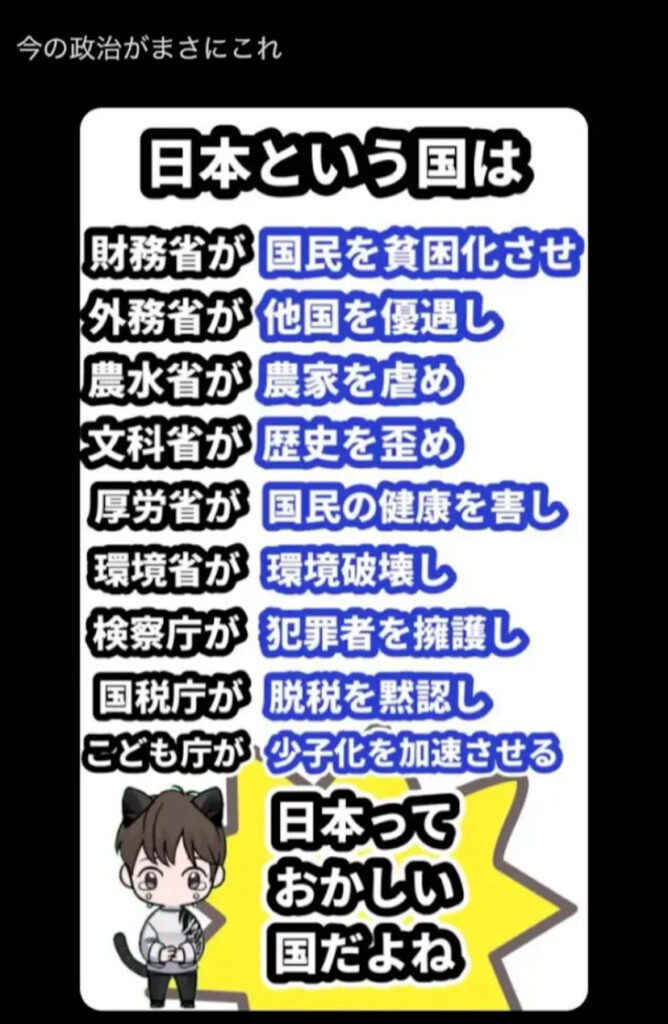

このような疑念を抱かざるを得ないのは、過去に政府が行なってきた、もしくは今も行なっている悪政の数々があるからだと思います。

先ほども言ったようにそれらの真偽はわかりませんが、最悪の事態を想定した対策をしておく必要があると思います。

目まぐるしく激動する世界情勢の中にあって、実質的な食料自給率がほぼゼロに近い状態にある日本は、あらゆるセクターからも食糧危機が発生する状況に置かれています。

国民一人一人が食糧危機に対して1年分とかの備蓄を確保することができていれば、大きな混乱なく試練を乗り越えることができるわけですし、リスクに対する考え方が変われば日本を敵対国に認定している国からの工作情報にも敏感になります。

また売国議員などに投票することはなくなっていくのではないかと思います。

日本国民を貧困にさせていくという政治を行っている議員を国会に送り込んでいるのは間違いなく国民です。

私たちの意識が変わることで状況は一変すると確信しています。

今財務省解体デモがどんどん勢いを増し、厚生労働省の解体デモにまで広がりを見せており、この流れは沈静化する氣配が感じられません。

ご覧のような情報がSNSでは流れており、こうして改めて見ると各省庁がいかに日本という国に対して反日的な行為をしてきたかわかりますし、あらゆるセクターに対して日本弱体化工作を行ってきたことがわかります。

同様の動きは世界中で見られ、その国の文化を破壊して国家の存亡の危機に瀕して初めて氣が付いてきているという状況です。

いつも言っていることですが、これから起きる改革の余波は必ず混乱という形で私たちに危険が及びます。

それらを乗り切るためには最低限生き延びるための食料や日用品、医薬品の備蓄が必要です。

今一度リスク対策の見直しをして欲しいと思います。

またYouTubeでは扱えない医療関係の情報は私たちの命に直結する重要な情報となりますが、それらの情報はメディアブルという動画配信プラットフォームで配信していますので、ぜひ概要欄からアクセスしてみてください。

ともに大難を小難に変えることができるよう準備していきましょう。

最後までお付き合いありがとうございました。