記事をお気に入りに登録する

記事をお気に入りに登録する

はじめに

今回のブログは、7月30日に発生したカムチャツカ地震に触れながら、多くの方が氣になっている南海トラフ地震への影響はあるのか、について考えてみたいと思います。

考えてみると言っても私は地震に関して専門家でもなければ、独学で地震について学んでいるわけではありません。

ではなにを考えるのかというと、ここ数年日本政府は南海トラフ地震や、首都直下型地震発生に対しての警告を発し続けているわけですが、果たしてこれをまともに受け入れていいのかということです。

日本は地震大国であり、このチャンネルでは常に自然災害などから身を守るために備蓄を推奨してきている立場をとっているのに、いったい何を言っているのかと感じた方もいることと思います。

ではどういうことなのか。

つまり日本で行われている地震対策の根本には大きな利権が絡んでいるのではないかという問題提起となります。

当然のことですが、もし間違った対策をした場合には甚大な被害が出てしまうことになります。

もしかすると私たちは歴史や医学だけでなく、自然災害に関することまでも騙されてきたのかもしれません。

ぜひ最後までご視聴いただき、身を守る際に必要な情報の一つとしてお役立てください。

さて、今回起きたカムチャツカ地震によってみなさんはどのようなことを感じたでしょうか。

カムチャツカ地震があったのは日本時間の7月30日午前8時25分ごろであり、震源はロシア極東のカムチャツカ半島沖で、震源の深さは20.7キロ、地震の規模を示すマグニチュードは8.8と推定されています。

この地震によって津波が発生し、日本全国に緊張が走りました。

現地からの情報では、大きな揺れが1分ほど続き大変な恐怖を感じたということが報じられています。

幸い、甚大な被害が出たという報道はないのでひとまず安心といったところでしょうが、日本国内に目を向けると、非難時に車と共に崖下に転落してしまい亡くなった方がいたという報道がありました。

津波は日本沿岸部の広範囲に到達し、ハワイにも到達したということで自然災害のエネルギーは想像以上であるということを改めて認識しました。

この地震を受け、南海トラフ地震発生に影響があるのかという点について、専門家はご覧の報道記事の中でこのように語っています。

南海トラフ地震との関係について、カムチャツカ半島の地震は太平洋プレートが沈み込んでいるところで起きました。

南海トラフ地震は、太平洋プレートが沈み込むその先にあるフィリピン海プレートが東海地域の下に沈み込んで起きます。

プレートが違い、距離も離れています。

そういう意味では、カムチャツカ半島の地震が直接的に南海トラフを刺激する可能性は低いです、

という感じです。

慣れ親しんできたプレートテクトニクス説とは違う説が存在する

私たちは小さい頃から太平洋プレートとか、フィリピン海プレートという名称を聞いて育ってきています。

プレート同士の作用によって莫大なエネルギーが溜まりに溜まって爆発、解放される時に大地震が起きるというメカニズムです。

実はここに全く別の理論があることをご存知でしょうか。

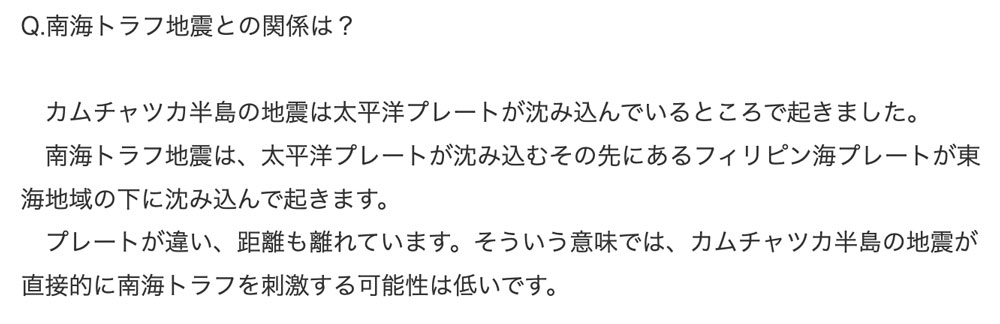

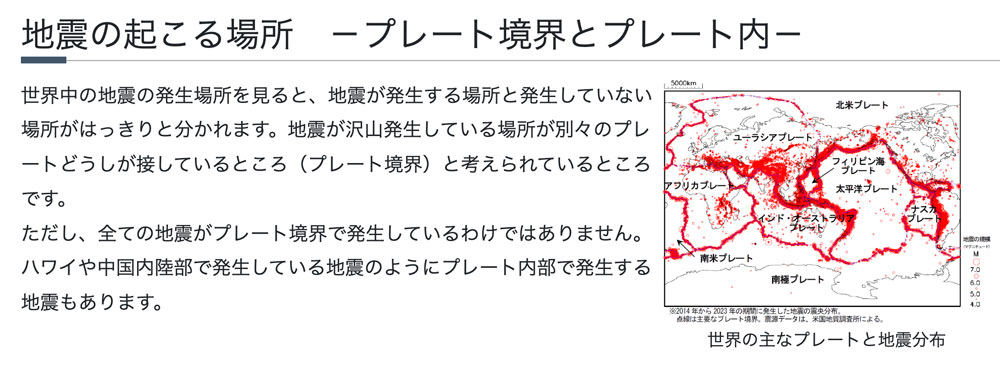

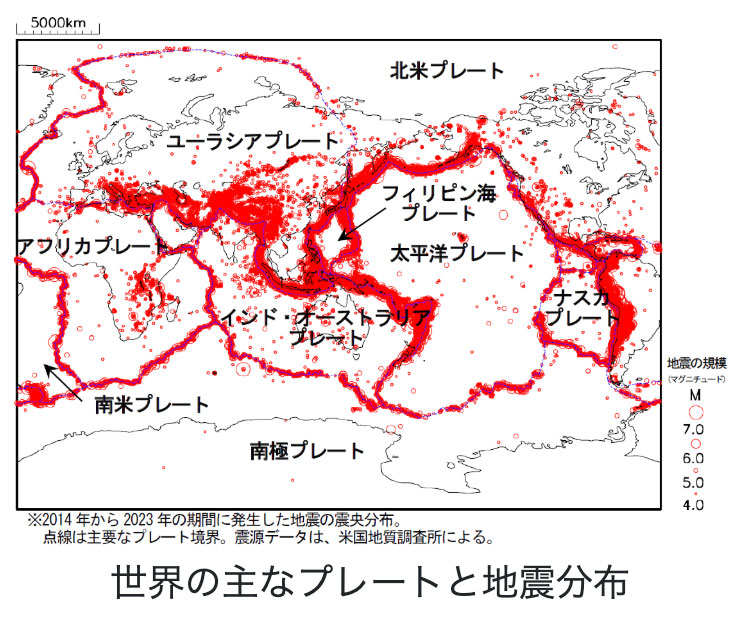

一般的に地震というのはご覧のような地球全体を覆うプレートというもののズレによって引き起こされるというプレートテクトニクスという説で説明されます。

ところが、です。

地震の発生には癖、パターンがあるという熱移送説というものがあるのです。

情報通の方は知っているかもしれませんが、この説は最近言われ始めたものではなく、数十年前から唱えている方がいました。

それがこの書籍を著した角田史雄埼玉大学名誉教授です。

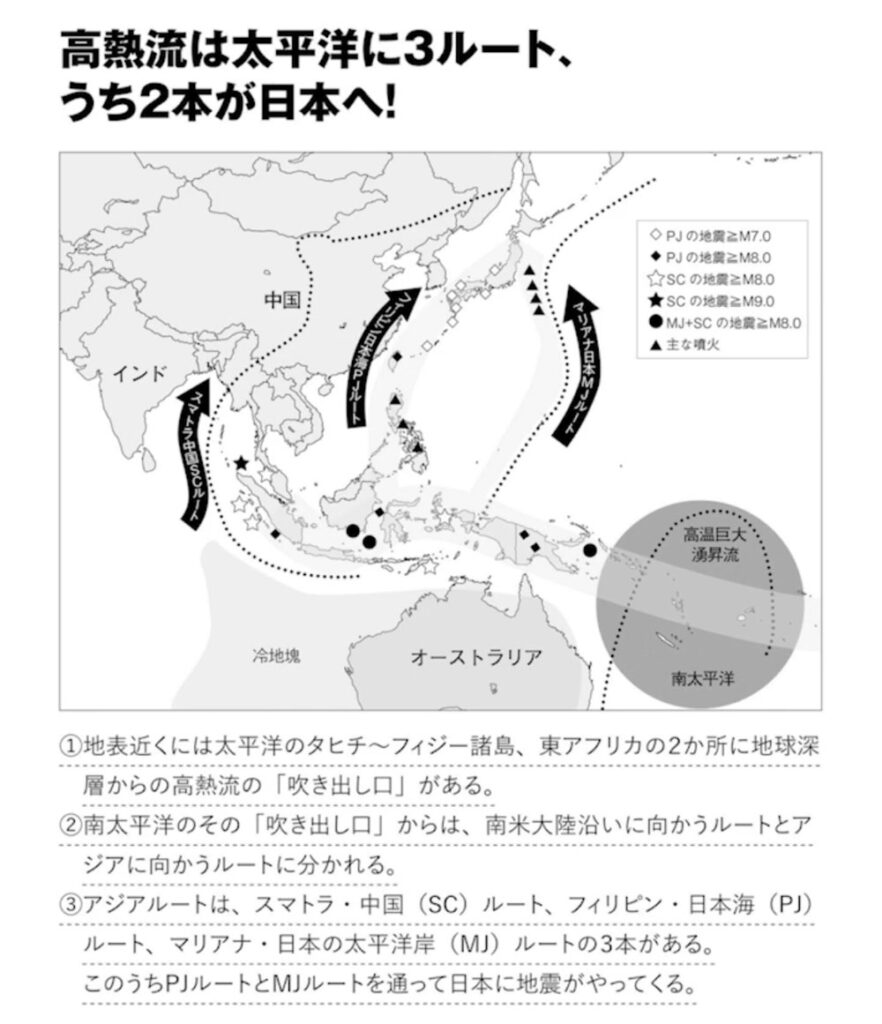

その角田教授が唱える熱移送説というのはどんな学説かというと、

1)熱移送説の中で主役を務めるのは「プレートの移動」ではなく、「熱エネルギーの伝達」であるというものです。

その大本の熱エネルギーは、地球の地核(特に外核)から高温の熱の通り道を通って地球の表層に運ばれ、表層を移動する先々で火山や地震の活動を起こすというものであります。

1986年に米国の学者がMRI(核磁気共鳴装置)の原理を応用した技術(マントルトモグラフィー)を用いて作成した「地球内部の温度分布図」を分析したところ、「地下3千㎞から太平洋の表面に向かって約6千度の熱エネルギーが上昇し、表層では太平洋の両岸に沿って移動している」ことがわかっています。

2)熱エネルギーの表層での出口の一つはニュージーランドからソロモン諸島にかけての海域、いわゆる南太平洋に存在しています。

南太平洋から出てきた熱エネルギーは西側に移動し、インドネシアに到達すると三つのルートに分かれて北上する、というものです。

プレートテクトニクス説とどちらが正しいのかという判断は我々にはできませんが、確かに熱移送説では火山との連動も視野に入っています。

行き場を失ったマントルが地表に吹き出すのが火山の噴火であり、その動きが地震と連動しているというのは考えてみれば自然かもしれません。

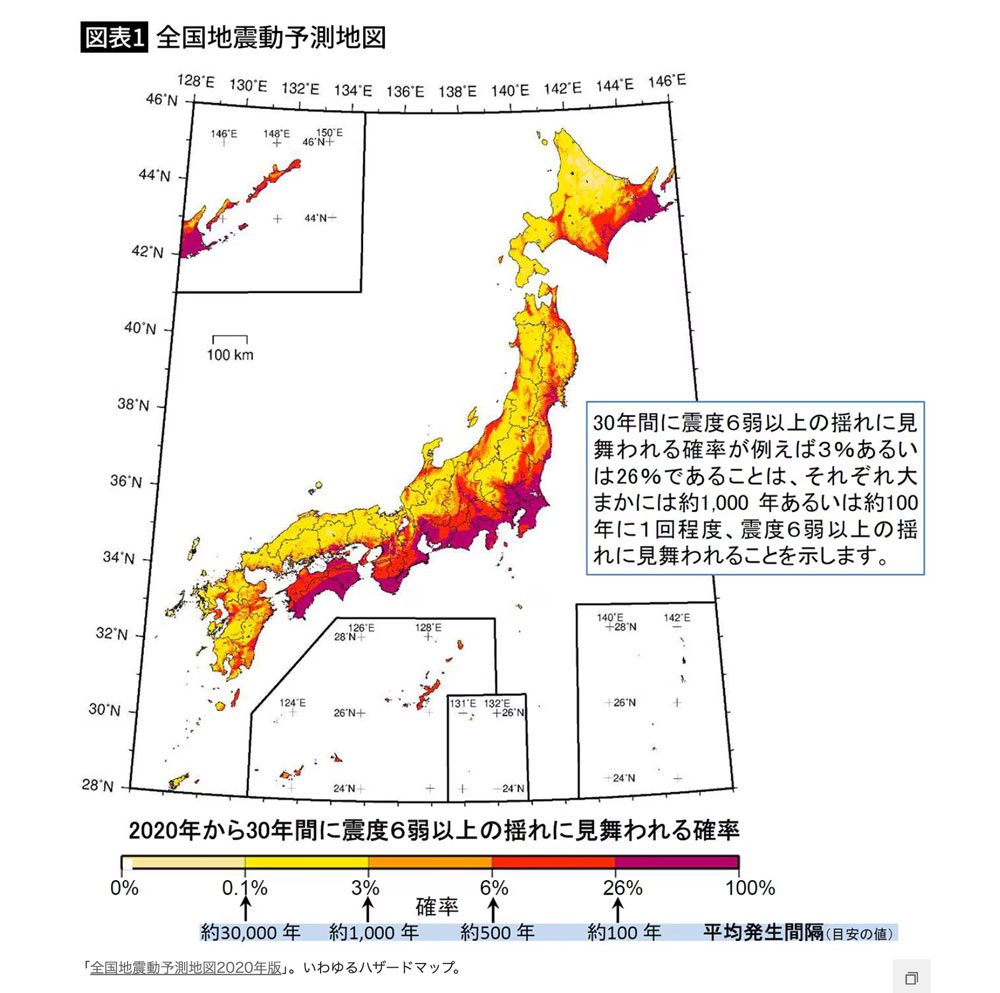

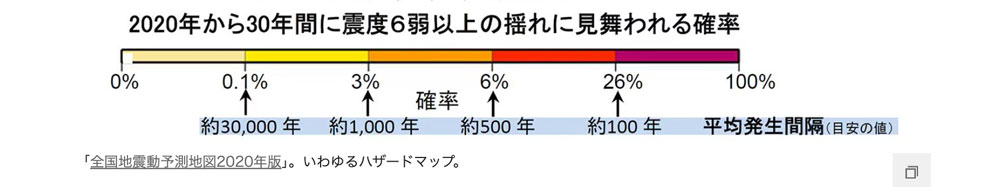

そう言えば2024年1月1日に起きた能登半島地震の被災地域は、ご覧の全国地震動予測地図で確認すると、能登半島地域は0.1から3%の確率となっていることがわかります。

これは2020年から30年間の間に震度6以上の地震が起きる確率を示していて、別の言い方をすれば0.1%は30000年に一度、3%は1000年に一度と言い換えることができるわけです。

しかし実際にそれは起きました。

プレートテクトニクス説では説明できない地震が頻発

この能登半島地震で地震研究者の中ではパニックになったそうですが、地震被害の大きさに専門家の方は想定外というより未想定だったと言っています。

この部分を読み上げますと、石川県は2012年度に津波被害を想定した地域防災計画を作っています。

想定の一つにマグニチュード7.66の能登半島北方沖地震があります。

ただこの地震のデータは、地震被害の想定には用いられていません。

地震被害の想定は1997年度に公表されてから更新されておらず、最大震度や具体的な被害想定が不十分な状態でした。県がまさに見直しを進めていたさなかでした、というものです。

なぜ県が地震に対しての対策が不十分のまま放置していたかという理由はいくつかあると思いますが、さきほどの全国地震動予測地図で30000年に一度とか1000年に一度の地震発生確率というデータがあったのも、27年間も対策を先延ばしにしてしまった原因の一つにあると思います。

ところがこの熱移送説によれば能登半島には、日本付近を流れる2本の熱移送ルートのうちひとつが通っており、熱移送説に基づけばある程度緊張を持って自治体も防災対策に取り組めたのかもしれません。

科学者は嘘をつく、というのは地震学界でも同じなのか

ここで重要なのはなぜ熱移送説というものが注目を浴びないのかということです。

以前にこのチャンネルで科学の嘘について取り上げたと記憶していますが、学者にはそれぞれ派閥があって、自分の所属するリーダー、親分の唱える説に反論するようなことになれば、科学者としての未来はなくなってしまうという現実があります。

そして科学者というのは自分の研究費欲しさに権力者が求める理論を作り上げたりもします。

2020年に世界を混乱に陥れたパンデミックの時もまさにそれで、あの液体は人類にとって害であると唱えたことで職を失った、京都大学の宮沢准教授などがその典型的な例だと思います。

学問の基本は議論をぶつけ合うことだと思いますが、現実は金、名誉、権威が重要なのです。

このような現実からも私たち庶民は常識を疑うという思考を手放してはいけないと思うわけです。

地震に関する学説もまさにそれで、研究員の中にはプレートテクトニクス説に異を唱えたらその世界では生きていけないという自己防衛反応が働いているのだそうです。

その結果、間違った学説に対して莫大な研究費や対策費が投入されることになるわけですが、それが税金であり国民が負担していることになります。

これは同様に医療の世界でも同じことが言えるわけですが、この話題はこのYouTubeで話せばアカウント存続の危機になりますので、メディアブルという日本企業が運営する動画プラットフォームで情報発信しています。

下記リンクからアクセスしてみてください。

こちらはサブスク課金制を採用しているのでコストはかかりますが、YouTubeのように企業の広告費で運営されている状況とは発言の自由度が格段の差になりますし、ひいては命を守る貴重な情報が得られるのでメリットがあると思います。

驚いたことに大陸プレートを誰も見た事がないという事実

話を戻しますが、今の所どんな説を用いても地震予知には限界があるというのが現実です。

今回の情報で頭が混乱してしまった方も一定数いるのではないかと思いますが、プレートテクトニクス説では衛星を利用した地表の観察と測定を行っており、年間数センチ移動していることもわかっています。

だからプレートのズレによる地震発生というのも可能性としてあるのではないかと考えると思います。

というか私はそう考えていました。

ところがそのプレートというのは厚さが30キロから60キロメートルもあり、地表で年間4センチ移動したからと、それがプレートのズレに繋がっているという証明にはならないし、なによりこの世界中どこを探してもそのプレートを見たという人は誰もいないというびっくりする事実もあります。

断層はまた違う話ですので混乱しないようにしなければならないのですが、どうやら今現在の地球を覆っているプレートというのは地震多発地域を線で繋いだだけという、脅威的な事実を知っておかなければいけません。

ちなみに世界で一番深く掘削されたのは1989年に旧ソビエト連邦によって行われた、約12キロメートルです。

なので物理的にもわからないことだらけというのが現実なのです。

実際地球を覆うプレートと地震の発生箇所の関係を確認すると、ご覧のようにプレートの境となっているところ以外にも地震は多発していることがわかります。

その良い例が先ほどの能登半島地震ではなかったかと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。

プレートテクトニクス説と熱移送説のどちらが正しいかはわかりませんが、先ほども言ったように熱移送説というのは主流派ではないことから、国からの研究予算が得られないため人材育成にも限界がありますし、調査すら限界があります。

よって熱移送説もまだまだ不明な点もあるのが現実ですが、重要なのはいつ何が起きてもできる限りの対応ができるよう日用品と食料、医薬品の備蓄を充分にしておくことが重要だと思います。

そして氣になる南海トラフや首都直下型地震がいつ起きるのか、そもそも本当に起きるのかについては熱移送説では政府公表の内容とは違うことを言っています。

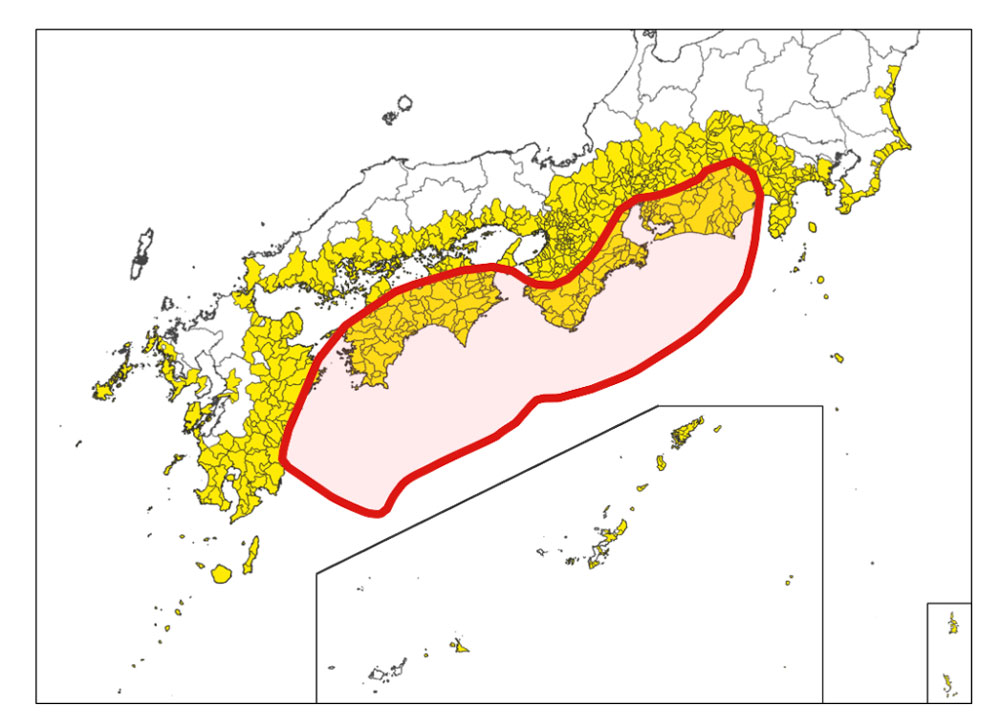

南海トラフ地震は、過去に大きな地震災害が発生してきた東海地方や紀伊地方、四国地方の地震がまとめて起きることが想定されているものとなりますが、熱移送説ではそれはあり得ないとしています。

西日本ではこの画像に示す通りに南北に渡って数本熱移送のルートがあると考えており、これが周期的に繰り返されていると言っています。

そうなると次に危険度が高いのが紀伊地方から近畿に向けて存在する熱移送ルートで大きな地震が起きると考えられます。

そう言えば阪神淡路大震災もこの熱移送ルート上にあり、プレートテクトニクス説では説明ができない想定外の地震であったと言えるかもしれませんし実際想定外の地震であったと言っていましたよね。

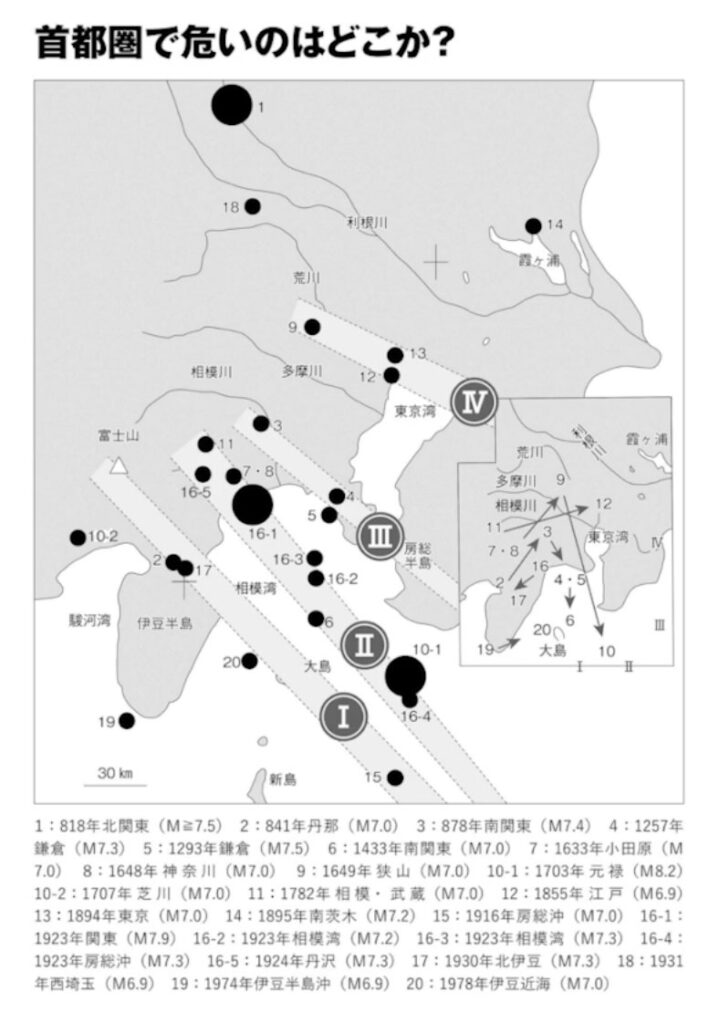

では首都圏ではどうかというとご覧のようになっています。

関東大震災も震源は相模湾となっており、やはり熱移送ルートを震源としたものとなっているわけです。

決して東京の真下が震源になっているわけではないということです。

これらの詳細を確認したい方は、ご覧の書籍を読んでみると良いと思います。

詳細は概要欄と私が運営するブログにも掲載しておきますので確認してみてください。

今回は私たちの身を守る上で重要な地震対策について、国民の安全を重視しているというよりも、利権絡み、利権優先で事が進んでいるのではないかという話をさせていただきました。

繰り返しとなりますが、どの学説が正しいかを追求できるものではないのでしょうが、それでも政府や自治体が発表しているハザードマップに沿って対策は進むわけで、仮に危険度が低いという地域に住む住民が、防災意識を高める事なく暮らしていたところに大震災が起きたらどうなるか、です。

それを考えると、もし邪な事情で国民の命の危険性が高まっているとしたらとんでもないという話でした。

やはり政府や御用学者が発表することを鵜呑みにしてはいけないと思います。

広範囲で起きると言われている南海トラフは起きないかもしれませんが、各地域で歴史的にも発生してきた大地震は起きることは確実だと思います。

備えあれば憂いなしです。

共にいろいろなシナリオを想定した防災対策や、生き残り作戦に取り組んで生き延びていきましょう。

最後までお付き合いありがとうございました。