記事をお気に入りに登録する

記事をお気に入りに登録する

はじめに

今回の動画は、日本の食料安全保障に関係する重要な情報となります。

わかりやすい言い方をするなら、日本が食料危機に直面する危機が迫ってきているという情報となります。

このテーマはこのチャンネルで一貫して扱っていることとなりますが、ほとんどの日本人がそのようなテーマに関心がありません。

しまいには、本当にそんなことが起きるかどうかわからないことにお金を使うのはコスパが悪いということを言います。

万が一の備えに対してコスパが悪いという発想をしてしまうことには驚きますが、それは単に情報不足が原因なのか、それとも考える力がなくなったのか、もしくは単に平和ボケなのかはわかりませんが、今現在の国際社会の不確実性を前にして恐ろしい発想をしていると思います。

そうは言っても最終的には個人の判断なので周囲がどうのこうの言っても埒があきませんが、もし懸念される事態が起きた時に氣の毒なのは子供たちです。

子供は大人の助けなしでは生きていけない立場にあるわけですから、飢えるのは自分だけではないということを今一度考えて欲しいと思います。

さて、ここ最近中国情報を何回かに分けてお送りしていますが、それらの情報はすべて私たち日本人の食料安全保障であったり、身の安全を考える上で必要だからです。

今回お届けするのは、中国の食料安全保障についてとなります。

私たちは隣の国でありながら、中国国内で起きていることに対してあまりにも無関心ではないかと思います。

と言っている私も今回の動画作成にあたって、あの国で起きている手抜き工事のことや、台風被害のことなどごく表面的な情報だけに注目していただけだったと反省することになりました。

中国国内で起きていることは本当にあらゆるセクターでカオス状態になっているわけですが、その中でも特に中国の食料安全保障に関することをよくよく調べてみると、やはり世界全体を襲う食料危機は中国から始まる可能性は高いのではないかと確信してしまいました。

実際に中国の詳細データを確認してみると、中国の食料安全保障に対する取り組みの真剣度は、我が国の取り組みなど足元にも及ばないという笑えない状況にあることがよくわかると思います。

しかし中国共産党の食料安全保障への真剣な取り組みは、決して人民のためではなく自分たちの統治支配を続けるためにあるという落ちはあるのですが、注目しなければならないのは、目的を成し遂げるためにはどんな手段も使うということであり、それは歴史からもわかりますし、パンデミックで世界が混乱している時に、マスクの供給を政治利用して困っている国の足元を見るという行動を見ても明らかです。

中国が食料安全保障の強化をしていることに警戒すべき

本題に入りますが、先日の動画で中国を襲う台風11号の情報をお伝えしました。

その動画の中で被害地域と中国の農業耕作地との関係について、どう考えても農業被害が出ているという話をしました。

ここ数年中国政府は、度重なる災害によって引き起こされた農業被害の穴埋めをするために食料安全保障の見直しと強化をしてきています。

基本的に中国政府の発表する統計データは全く信用できませんが、それでも出鱈目なりに参考にはなります。

というのも出鱈目なデータの傾向ははっきりしていて、実際より良く見せるための改ざんが行われているということがあります。

なので統計上でものすごい被害が出ていたとした時には、実際はもっと深刻な状態にあると考えて対策する必要があるということになります。

対策と言っても具体的にどんなことなのか、というのが今回お伝えしたいことの一つでもあります。

まず大前提として、中国だけに限りませんが、今異常氣象や地球温暖化によって100年に一度とか1000年に一度と言われるような巨大台風,豪雨,洪水,旱魃,山火事などの大規模自然災害が毎年起きているわけですから、農作物に悪影響が出ていないわけがないということです。

しかもそれは地球レベルで起きていることですから、世界中の情報にアンテナを張っておく必要は高まっていると思います。

意外と知られてない事実として中国は食料の輸入大国であり輸出大国でもあります。

ここが重要だと氣がつかなければいけません。

この国に異常が起きた時には、世界中の食料が買い占められ、中国からの輸入に依存している国はまったくゼロにはならないにしても、輸入量が減ることで、輸入に依存している国の物価高は確実に起きますし、中国による食料の買い占めが始まれば世界の市場価格急騰に繋がることも確実です。

ここ数年中国を襲っている農業被害は世界を巻き込むことになる

まず直近の中国で起きている自然災害で特に酷かったと言われている2020年のデータを見ていきます。

これは中国政府の応急管理省が2021年1月2日に発表した、2020年全国十大自然災害という報告書に詳細が記載されているので引用します。

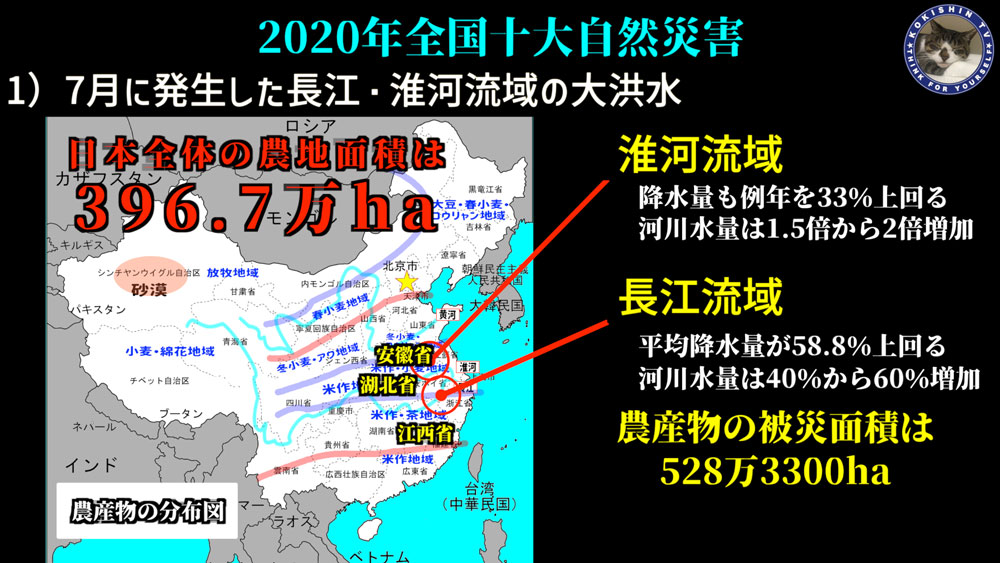

1)7月に発生した長江・淮河流域の大洪水

長江流域の平均降水量が58.8%上回り、淮河流域の降水量も例年を33%上回りました。

これによって淮河流域の河川水量は1.5倍から2倍増え、長江の中下流地域の河川水量は40%から60%増えて、1961年以降最大規模となる洪水が発生しています。

この洪水によって江西省、安徽省、湖北省など27の省で発生した水害の被災者の数は延べ 5481万1000人に上り、死者・行方不明者は158人、緊急 避難した人の数は376万人、倒壊した家屋は4万1000棟、損壊した家屋は36万8000棟、農産物の被災面積は528万3300ヘクタール、直接的な経済損失は1444億3000万元(約2兆1664億5000万円)に達しています。

特に被害の酷かった江西省では総人口4622万人の11.9%が罹災したことになり、またわずか約1週間の洪水・冠水被害によって被った農産物被害面積が全国27省の農産物被害面積の約 96.7%を占めるほど広域であったことになります。

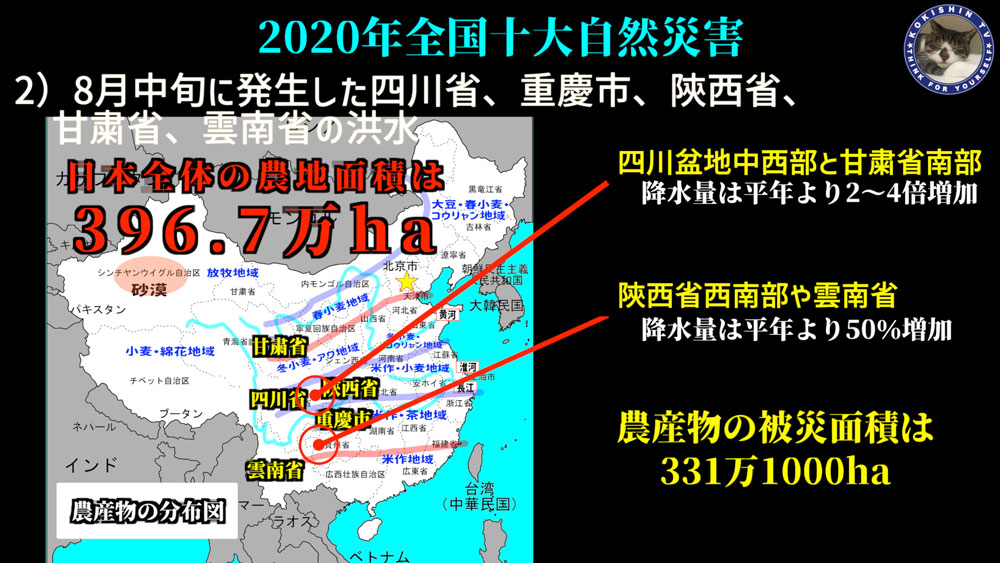

2)8月中旬に発生した四川省、重慶市、陝西省、甘粛省、雲南省の洪水

8月10日から17 日、西南地区東部、四川盆地から西北地区の陝西省、甘粛省にかけて連日大雨が降りました。

そのうち、四川盆地中西部と甘粛省南部の降水量は、平年より2倍から4倍多く、陝西省西南部や雲南省の降水量は平年より50%増えています。

こうした豪雨によって長江上流では大洪水が発生したのです。

さらに各地で山津波や土石流などの災害も発生して四川、重慶、陝西、甘粛、雲南の 5 省における農産物の被害面積は331万1000ヘクタール、収穫が絶望的になった面積は58万6000 ヘク タール、直接的な経済損失は600億3000 万元(約9139億5000万円)に達しています。

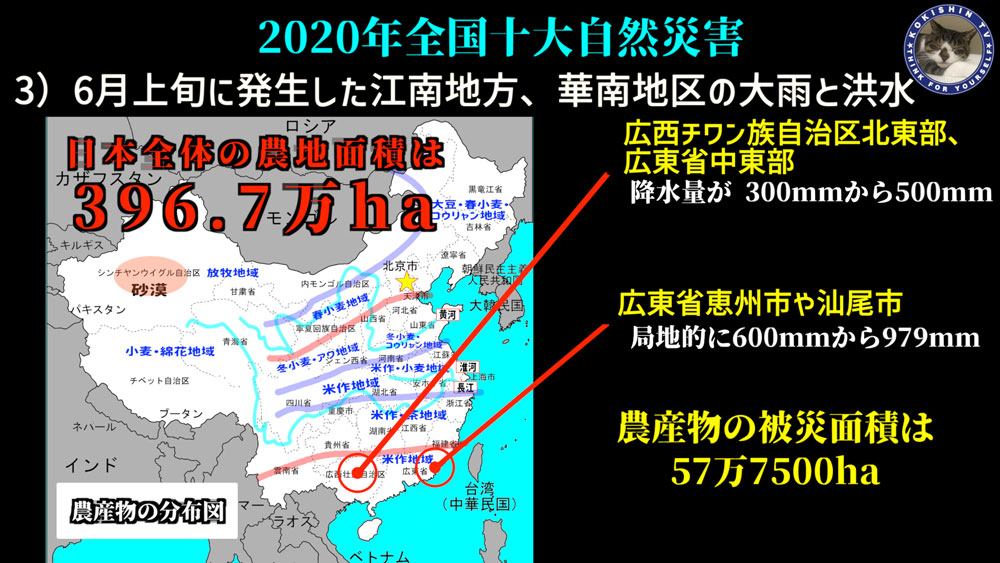

3)6月上旬に発生した江南地方、華南地区の大雨と洪水

6月5日から10日、広西チワン族自治区北東部、広東省中東部などでは降水量が 300mmから500mmに達し、広東省恵州市や汕尾市では局地的に600mmから979mm に達しました。

この降水量は観測史上最大級と推測されています。

農産物の被災面積は57万7500ヘクタール、収穫が絶望的になった面積は6万2500ヘク タール、直接的な経済損失は210億6000万元(約3159億円)に達しました。

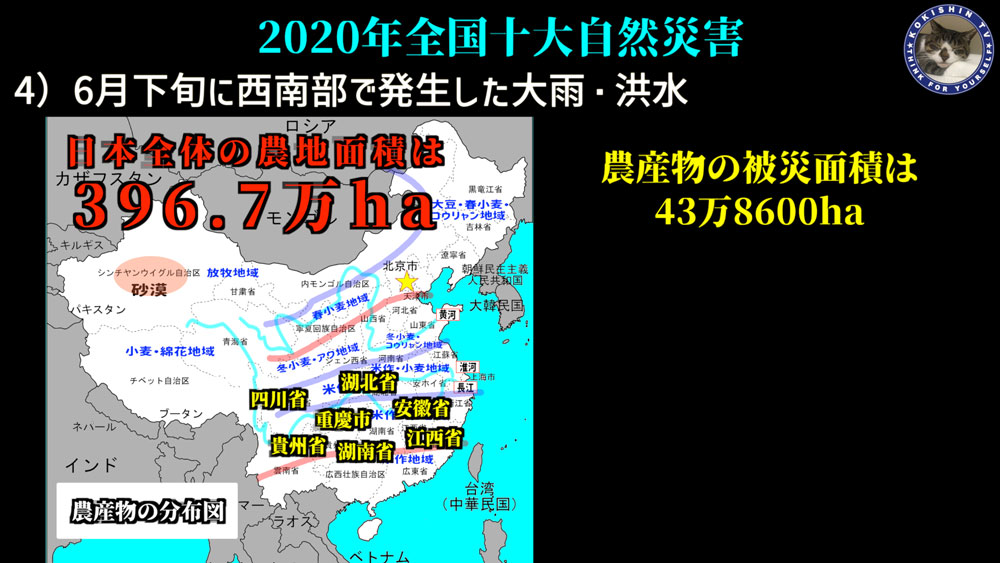

4)6月下旬に西南部で発生した大雨・洪水

四川省、貴州省、重慶市、湖南省、安徽省、江西省、湖北省の計7省・区で597万8000人が被災し、36 人が死亡し、3 人が行方不明となり、24万9000人が緊急避難して90万9000人が緊急生活支援を必要としました。

農産物の被災面積は43万8600ヘクタール、収穫が絶望的になった面積は4万8500ヘクタール、 直接的な経済損失は113億7000万元(約1705億5000万円)に達したそうです。

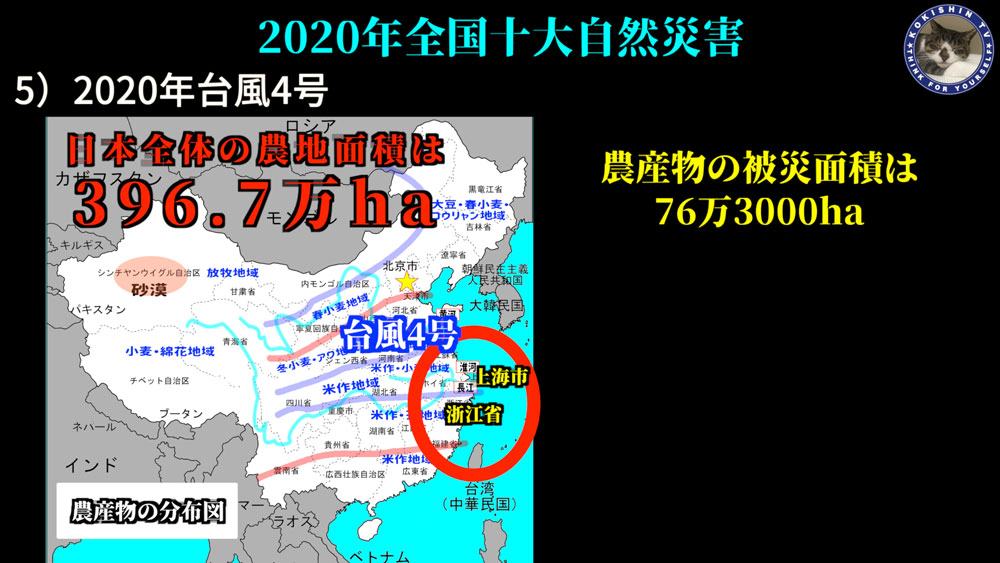

5)2020年台風4号

8月4日、台風4号は浙江省温州市楽清付近に上陸 した後、大陸東岸を北上して浙江省や上海市などに甚大な被害をもたらしました。

この台風によって、浙江省、上海市では計188万人が被災 し、5人が死亡し、32万7000人が緊急避難し、1万2000人が緊急生活支援を必要としました。

農産物の被災面積は76万3000ヘクタール、収穫が絶望的になった面積は6万3000ヘクタール、直接的な経済損失は104億6000万元(約1569億円)に達しています。

6)雲南省巧家県地震

5月18日、雲南省昭通市巧家県でマグニチュード5.0の地震が発生しました。

震源の深さは8km。

6人が死亡、28人が負傷し、1151戸が損壊。

直接的な 経済損失は1億100 万元(約15億円)に達しました。

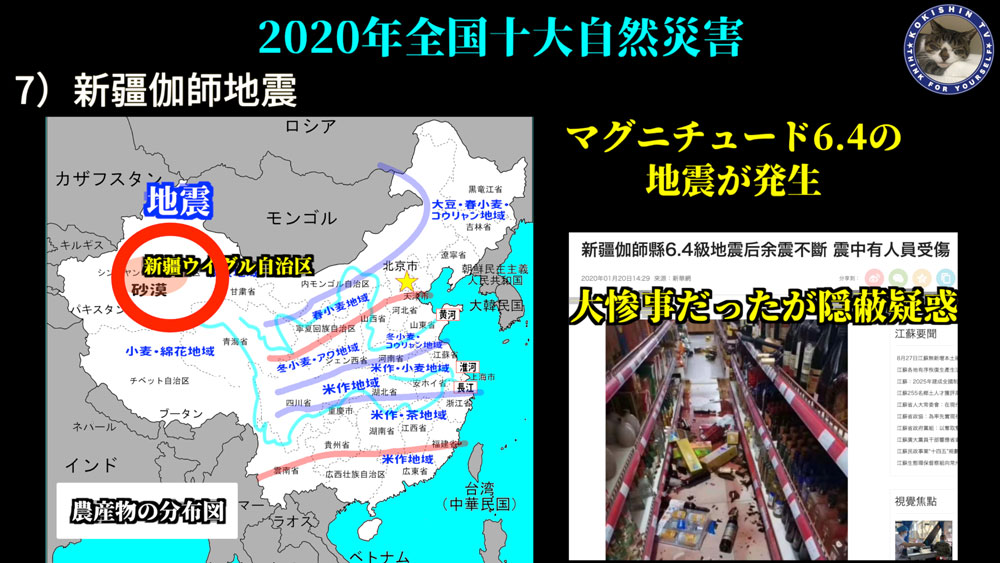

7)新疆伽師地震

1月19日、新疆ウイグル自治区カシュガル地区伽師県でマグニチュード6.4の地震が発生しました。

震源の深さは16km。

1 人が死亡し、2 人が負傷、約4000 戸が損壊し、直接的な経済損失は16億2000万元(約243億円)に達しました。

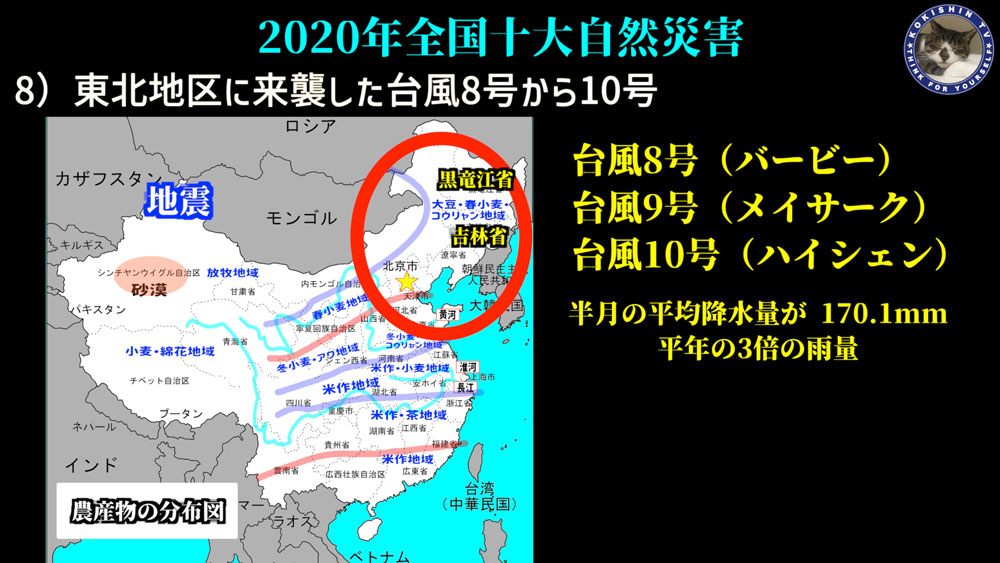

8)東北地区に来襲した台風8号から10号

8月下旬から9月上旬にかけての約2週間内に、台風8号(バービー)、台風9号(メイサーク)、台風10号(ハイシェン)が相次いで東北地区に影響を及ぼし,半月の平均降水量が 170.1mm に達した。

これは平年より3倍多く、1961年以来最多となった。

台風のもたらす豪雨により、嫩江、松花江、黒竜江などの主要河川は長期間にわたり警戒水位を超えました。

また黒竜江省や吉林省ではトウモロコシなどの農作物が強風による被害を受け、直接的な経済的損失は128億元(約1920億円)に上りました。

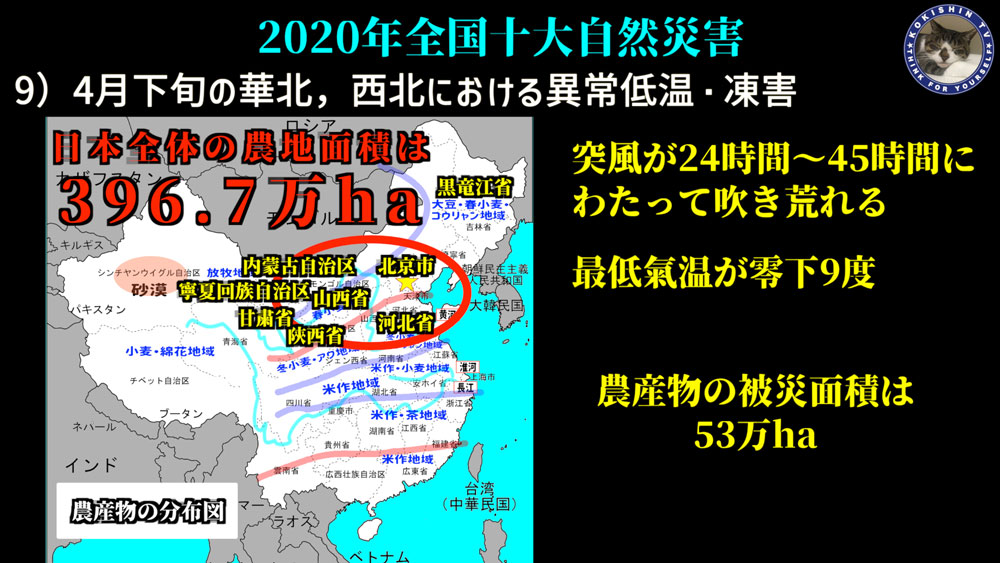

9)4月下旬の華北,西北における異常低温・凍害

4月19日から25日、華北、西北では広範囲にわたり強風・氣温低下現象が起 こり、局地的に砂嵐が発生しました。

河北省西北部、北京市中西部、内蒙古自治区 東南部などでは突風が24時間45時間にわたって吹き荒れ、山西省大同市陽高県などでは最低氣温が零下9度に下がりました。

強風と氣温の急低下によって果樹やビニールハウス、野菜が被害を受けました。

河北省、山西省、内蒙古自治区、黒竜江省、陝西省、甘粛省、寧夏回族自治区の7省区で432万3000人が被害を受け、農産物の被害面積は約53万ヘクタール、収穫が絶望的になった面積は15万4100ヘクタール、直接的な経済損失は82億元(約1230億円)に達した。

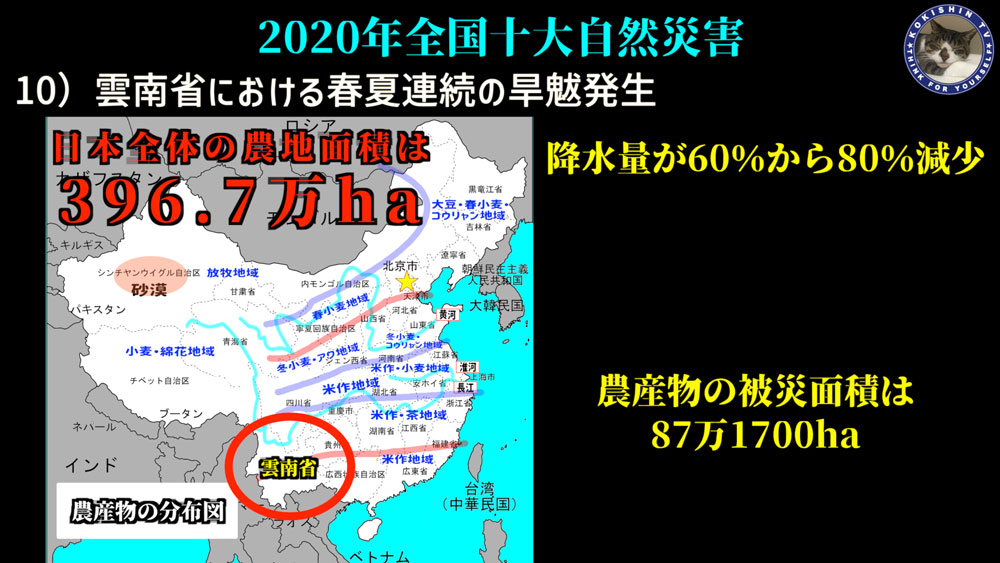

10)雲南省における春夏連続の旱魃発生

雲南省では春になって以降、高温・少雨が続き、深刻な旱魃被害が発生しました。

とりわけプーアル南部やシーサンパンナでは降水量が60%から80%減少しました。

農産物の被災面積は87万1700ヘクタール、収穫が絶望的になった面積は3万3900ヘクタール、飲水が不足した家畜は46万8000頭、直接的な経済損失は34億9000万元(約5235億 3500万円)に達しました。

こうして2020年を振り返ると農作物の被災面積(1995 万 7700 ヘクタール)が中国の全耕地面積の14.8%に上ったことから深刻な食料不足が懸念されましたが,政府による備蓄食糧の放出や食料の緊急輸入、食品ロスの軽減化などの措置により、2020年は深刻な食料不足には陥りませんでした。

これは2020年以前から発生していた異常氣象や洪水などの被害増加などから食料安全保障の強化に取り組んできた結果だったと分析されています。

中国で起き始めている食料危機の実態が恐ろしい

以上述べてきたように2020年に起きた各種の自然災害によって、合計1億3800万人が被災し、591人が死亡、10万戸が倒壊して176万戸が損壊しました。

農作物の被災面積は1995万7700ヘクタールに上り、直接的な経済的損失は3701億5000万元(5兆5552億5000万円)に達したことは統計上の話で、実際はもっと酷いものだったと理解すべきでしょう。

そして度々出てきた農作物の被災面積については、画面でも表示していた通り日本の全農地面積が396.7万ヘクタールと比べてその規模の大きさがわかるのではないでしょうか。

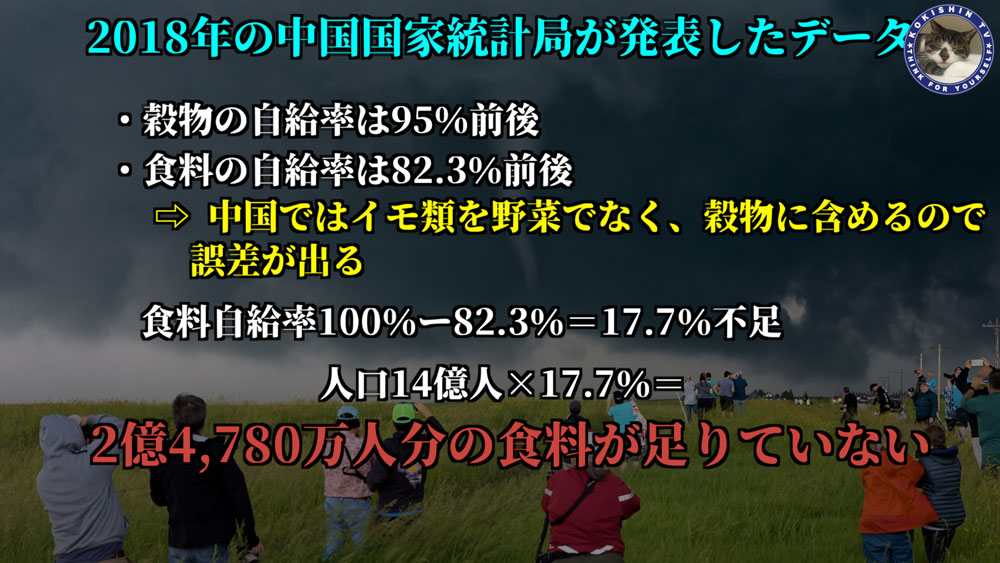

中国国家統計局が発表した2018年のデータによると、穀物の自給率は95%前後で、食料の自給率は82.3%前後だそうです。

そうすると中国では食料自給が17.7%不足している計算となり、公式発表の人口14億人ではなんと2億4780万人分の食料が足りていないということであり、不足分は輸入に頼っていることになります。

これは日本人口の2個分足りないということであり、ものすごいことが起きているということを知っておかなければならないということです。

まとめ

いかがだったでしょうか。

こうしたデータの全体を紹介すると10分程度の動画ではとてもお伝えできないわけですが、中国が近年直面している問題というものを理解できたでしょうか。

先ほども言ったように食料自給できていない2億4780万人分の食料を輸入しなければならないわけですから、輸入大国にランクインするのは当然かもしれません。

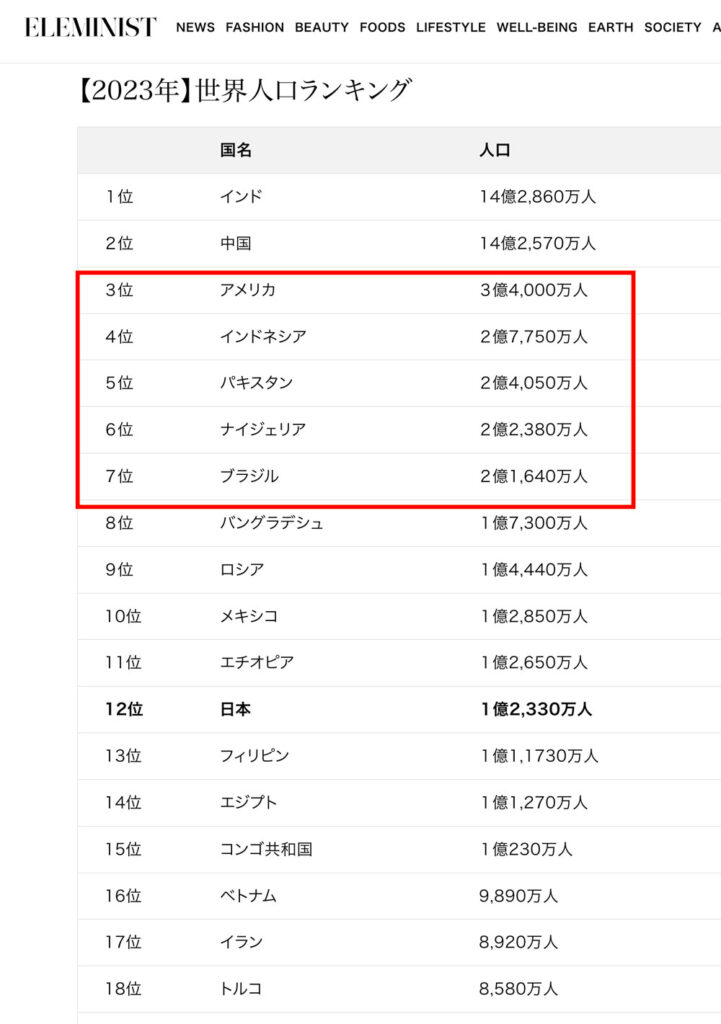

ちなみにこの食料自給できない2億4780万人というのは、国別の人口で比較するとさらに驚きます。

もし輸入が全ストップした時には理論上ですが、日本はもちろんのこと、アメリカの70%弱、インドネシア、パキスタン、ナイジェリア、ブラジルの全人口が餓死するということを意味しています。

そして中国共産党が最重要案件として食料安全保障の強化を推進している理由は、今回紹介した農業被害などによって実際のところ自給率50%ラインを下回る品目が増えてきていることもありますし、アメリカとの貿易摩擦もあって安定的に輸入できないというリスクがあるからだと思います。

もっと言えば中国という国は超限戦という戦略を国家主導で展開しているわけで、これは何を意味しているのかというと、常に戦争状態にあるという認識で国家運営をしているということであり、そのことを忘れてはいけないと思います。

戦争は弾薬で始まるが、食料で終わると言ったような意味の言葉があります。

その点日本を侵略するには武力による攻撃などをする必要もなく、兵糧攻めで簡単に落とせる国になっています。

こうした情報によって、知れば知るほど私たち日本が置かれている状況というのは、かなり危険な状態だと感じます。

中国共産党の視点から見れば、今現在の日本はいつでも滅ぼせる状況にあると考えていることでしょうね。

今回は最近特に中国のことについて情報を集めておくことの必要が高いと言った理由のひとつをお伝えしましたが、どのように感じましたでしょうか。

私たちができることは限られていますが、できることをやっていくしか方法はありません。

共に生き残るために必要なことを納得できるまで取り組んでいきましょう。

最後までお付き合いありがとうございました。