記事をお気に入りに登録する

記事をお気に入りに登録する

はじめに

今回のブログは、日本人の多くが豊かになるどころか貧困に向かうしかないという深刻な問題を取り上げていこうと思います。

貧富の差が激しくなってきているというのは、自由主義経済の中ではある意味避けられないことなのですが、問題は普通に働いていても生活ができない状況になってきているというところにあると思います。

なぜこの動画を作ろうと思ったかというと、知人が止まらない物価高対策と、今の政府は増税路線を変えるつもりがないということから先行きが不安となり、生活費の足しにとWワークを始めようとしました。

ところが面接時にアルバイト先の企業から労働時間が労働基準法に違反するということを理由に雇用されなかったという話を聞いたからです。

なぜそんなことになっているのでしょうか。

法律によってそのように規定されているから、というのはわかりますが、契約社員で働いている知人が生活向上を望んでWワークをしようとしたがそれが叶わないということに強烈な違和感を感じました。

このことは日本社会の崩壊に繋がるくらいの重要な話だと思いましたので取り上げてみようと思いました。

ぜひ最後までご覧ください。

さて、日本の労働問題を取り上げた動画は過去にも何本か作っていますが、働きたくても働けないという馬鹿げた制度を推進している今の政府の政策にはいちいち怒りを覚えます。

食料安全保障に関してもそうですし、外国人移民に関することもそうです。

103万円の壁の撤廃案は事実上廃止となりましたし、消費税廃止などは全く意に介さず頑なに減税はしないという態度をとっているだけでなく、消費税率アップを口にするようになっています。

今の政府は国民を豊かにするつもりがないという考え方は決して陰謀論ではなく、誰の目にも明確になって非常にわかりやすいことになっています。

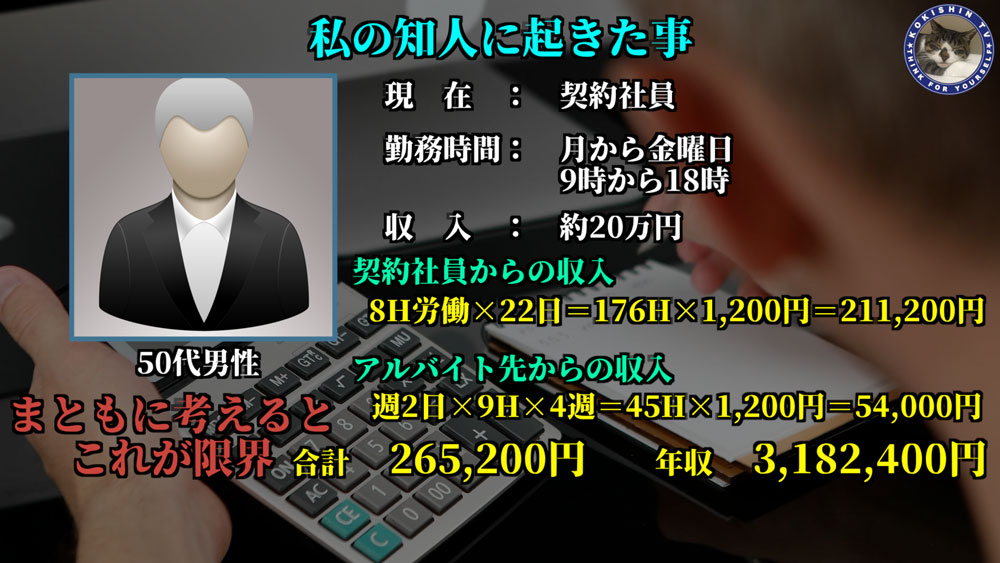

私の知人(50歳男性)に起きたこと

冒頭に話した知人の話を詳しく紹介します。

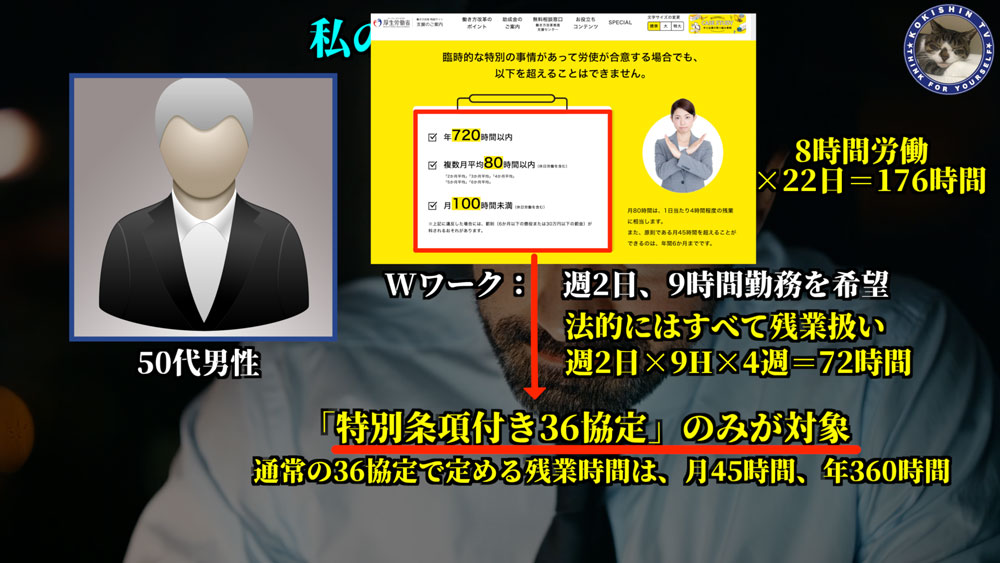

その方は50代の男性で、メインの仕事は契約社員の立場であり、いわゆる非正規労働者となります。

仕事は月曜日から金曜日まで朝9時から夕方6時まで働いており、月収は手取りでだいたい20万円くらいだそうです。

非正規労働者ですからボーナスはありませんから生活は苦しい状況です。

そこでWワークをしようとガソリンスタンドの求人に応募して面接に行ったのだそうです。

希望する労働時間は、週2日ペースで1日9時間働きたいということを申し出ていました。

ところが2箇所で働く労働時間の合計が労働基準法で定めるところに抵触するということでダメだったというわけです。

その話を聞いて俄かには信じられませんでした。

私は過去にこの2024年問題に関する動画を作っているのでまったく無知ではなかったのですが、過去動画ではこの制度の詳細についての解説動画ではなかったため、制度の認識に漏れがあったようです。

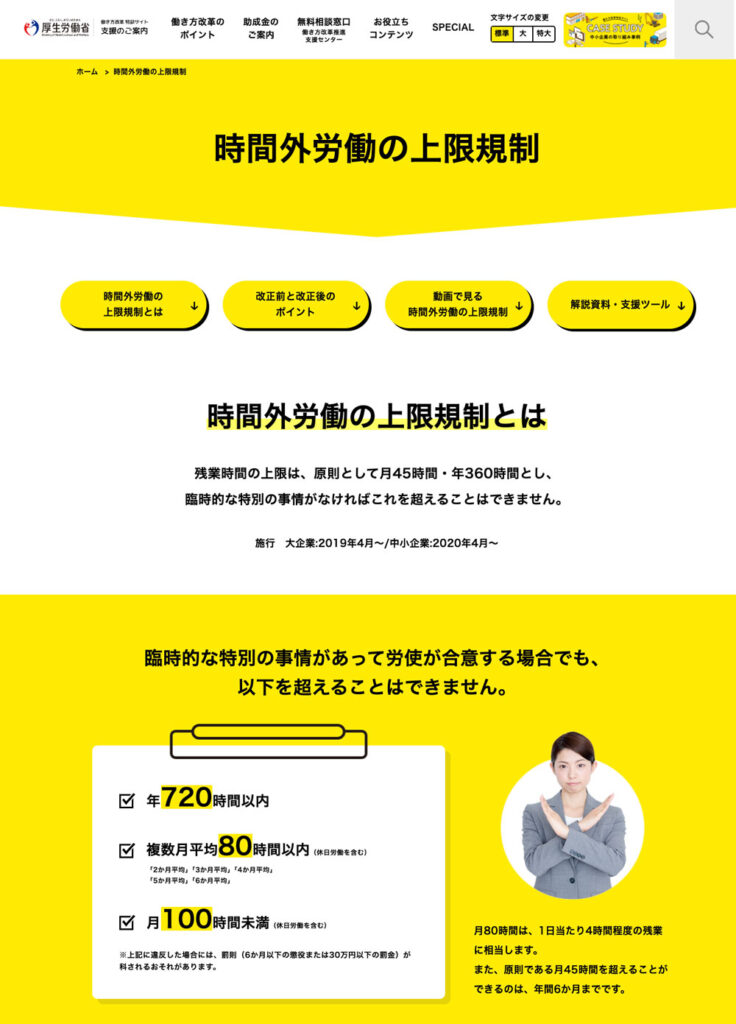

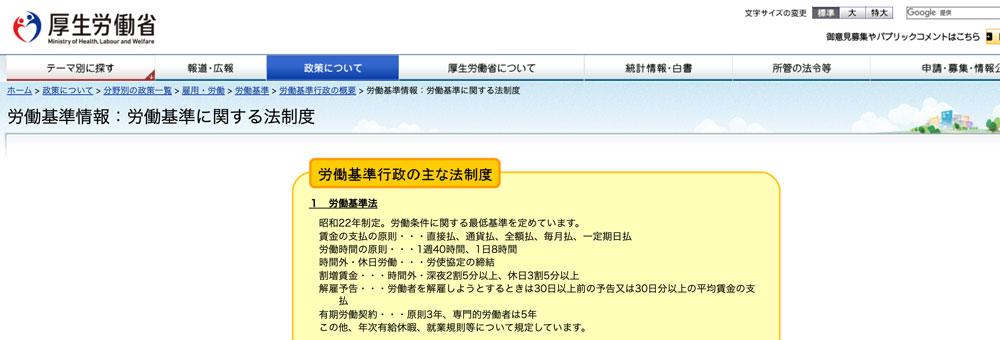

そこでこの制度の詳細を再確認するために厚生労働省の公式ページを見てみます。

するとそこにはこのような制限が記載されています。

残業時間は年間720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満の中でしか働けないというものです。

これに沿って知人のケースを考えると、彼は契約社員として月曜日から金曜日まで、朝9時から午後6時までの1日8時間働いているので、1ヶ月の労働時間は、8時間が22日、月176時間働いています。

つまり週あたりでは40時間働いており、残業時間は0です。

これなら労働基準法に定める範囲内なので問題ないと思いました。

彼はその上でWワークを追加しようとしたわけですが、週2日、9時間労働を希望していたケースでは、なんと労働基準法によるとWワークの労働がそのまま残業としてカウントされるのです。

ということは、週あたり18時間なので1ヶ月では72時間ということになります。

それでも大丈夫だと思ったのですが、この条件が満たされるのは特別条項付き36協定での話となります。

なんだかややこしいことになってきました。

働き方改革がいかに国民を貧困にするかを理解する

労働基準法では、法廷労働時間というものが定められていて、1週間40時間、1日8時間以内という制限があり、休日は少なくとも毎週1日の休日か、4週を通じて4日以上の休日を与えなければならないと定めています。

つまり残業ができないようになっているのです。

そこで残業をしてもらうためには36協定という協定を締結して労働基準監督署長に届け出をすれば、協定の範囲内で時間外労働と休日労働が認められるようになります。

ただしそこにも上限が設定されていて、残業時間の上限は原則として月45時間、年360時間となっているわけです。

私の知人が労働基準法を理由に雇用されなかったのはこの部分かと思います。

しかし先ほど残業時間は年間720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満という記載がありました。

いったいどういうことなのでしょうか。

その理由が先ほど言った特別条項付き36協定での話というわけです。

では特別条項付き36協定とはなにかというと、職種や業種によっては、繁忙期や緊急の対応が必要になる場合もあります。

その場合に必要となってくるのが、「特別条項付き36協定」というわけです。

特別条項付きの36協定を締結することで、36協定で定める上限を超えて時間外労働をすることが可能となるわけですね。

それでも無制限というわけにはいかないので、年間720時間以内、複数月平均80時間以内、月100時間未満に制限されているということです。

では特別条項とはどんなケースを指すのでしょうか。

たとえば製造業の会社で、製品に不具合が生じ、緊急でリコール対応が必要となった場合、1か月45時間までの時間外労働では間に合わないケースなどが該当します。

なるほど現実にはそういうケースは出てきますよね。

だから私の知人はWワークで週あたり2日、9時間労働をしたいという希望が叶わなかったということになったようです。

他にもWワーク先の企業が支払わなければならない残業代のこともあったかもしれません。

こういった制度の話を正確にするには専門知識がないと難しいので、若干間違っているところもあるかもしれませんがお許しください。

重要なポイントは、政府は国民の所得格差を広げているという現実

ただ今回この情報をみなさんにシェアしたいと思ったのは、今の日本では一旦非正規労働者になったら生活は苦しくなる一方だということです。

もちろん途中から正規労働者になる選択もあるかもしれませんが、政府が推進している制度は非正規労働者を増やすことで企業側に税制上のメリットがあるように構築されているので、正規労働者になれるというストーリーは企業側の損得勘定によるところが多いのではないかと思います。

まとめると、今の日本の労働環境では労働人口の36.8%、約4割が非正規労働者になっており、この傾向は上昇傾向にあります。

私の知人が得られる収入のマックスは時給1200円として試算すると、本業では176時間なので211,200円。

Wワークでは法律内で働くとなると、上限が45時間ですから54,000円。

合計265,200円ということになります。

ボーナスはありませんから税抜年収は3,182,400円ということになり、手取りとなると300万円を下回るということになります。

ここで転職サイトのデューダのデータを紹介します。

2023年9月から2024年8月の1年間にdodaサービスに登録した約60万人の会社員とサラリーマンの平均年収データを、20歳から65歳までの年齢別に集計・分析しています。

国税庁などのデータでは大企業の高所得層も入ったデータとなりますので、実態とはかけ離れているのではないかと個人的には思っていて、転職サイトのデータなら実態に近いかもしれません。

今回のケースでは50代の男性でしたが、非正規労働者の場合は年齢で給料が変わることはありませんのでより深刻な実態が浮かび上がってくると思います。

株主資本主義の結果は富裕層の増加で証明できる

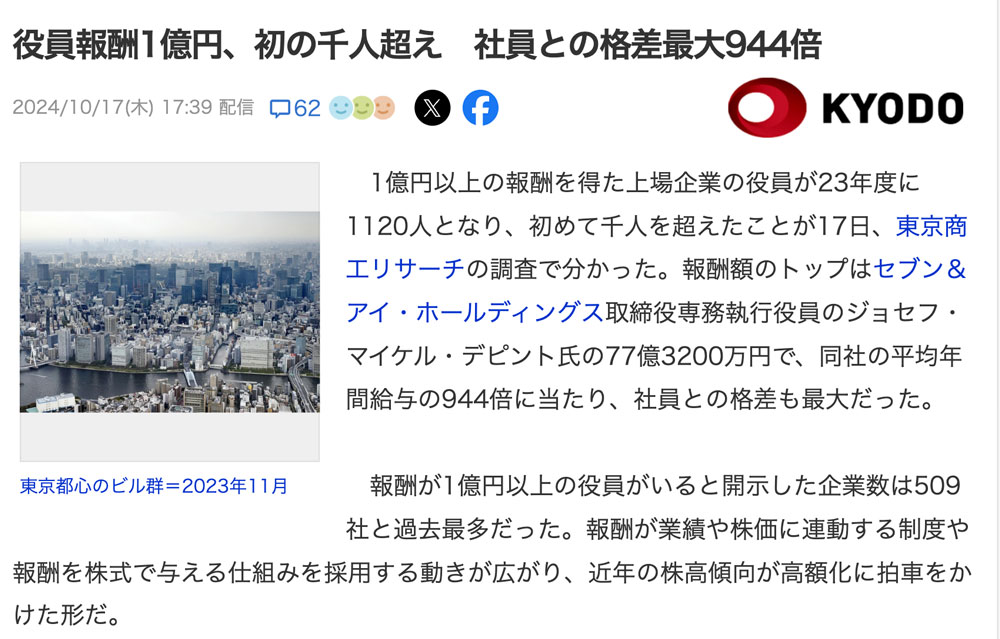

一方で去年の報道になりますが、1億円以上の報酬を得た上場企業の役員が2023年度に1,120人となり、初めて千人を超えたのだそうです。

報酬額のトップはセブン&アイ・ホールディングス取締役専務執行役員のジョセフ・マイケル・デピント氏の77億3,200万円で、同社の平均年間給与の944倍に当たり、社員との格差も最大でした。

報酬が1億円以上の役員がいると開示した企業数は509社と過去最多で、報酬が業績や株価に連動する制度や、報酬を株式で与える仕組みを採用する動きが広がっているという、株主資本主義の傾向がしっかり現れてきているようです。

デピント氏に次ぐ2位はソフトバンクグループ取締役のレネ・ハース氏で34億5,800万円。

3位はソニーグループ会長の吉田憲一郎氏で23億3,900万円でした。

1億円以上の報酬を得た役員やその企業は増加傾向にあり、10年間でどちらも2倍程度に伸びているとのことです。

こういった高所得層が増えている陰には、非正規労働者の増加が関係していることは言うまでもありません。

真面目に働いていても決して豊かにはなれないというのは異常であり、しくみとか制度の恐ろしさはこういうところにあるのではないでしょうか。

日本人の貧困化はこうしてどんどん進行していき、表面化してくると思います。

経済は全ての人と繋がっていて自分には関係ないということはありません。

貧困層が増えるということは治安悪化にも繋がりますし、商売をするにも自分の事業のターゲット層の状況によって経営危機にも陥ると言うことにもなります。

まとめ

いかがだったでしょうか。

今回は働きたくても働けない、生活苦から抜け出したくても法律で規制されているという異常な実態を取り上げてみました。

労働基準法の主な目的とはご覧の通りなのですが、労働者が人としてより良い生活を送れるようにすることにあるというのが建て付けです。

ところが今回取り上げたように、実際起きていることは真逆なことになっています。

労働基準法の定める枠内での労働では生活が立ち行かなくなる人が増加傾向にあると思います。

それでも実際は以上のような規制など無視したり、ダンマリで働いている人が多いのが実態だと思いますが、そうでもしなかったら生活が立ち行かなくなります。

勤労の自由は憲法で定められているはずなのですから、このような規制は憲法違反なのではないかと思ってしまいます。

労働に制限があることに加えて物価高は世界的に起きている流れであり、国内においては増税路線が留まるところを知りません。

このチャンネルではあらゆるシナリオに沿って食料危機が起きるという警告を発信しているわけですが、高くて買えない、食べられないという国民がどんどん増えていくという状況は明らかに食料危機が起きていると言えるのではないでしょうか。

歴史を紐解くと、食料危機によって人々が飢えるという状況は、案外あっさりと起きているというのが事実です。

もちろん日本も例外ではないということは、いつも動画発信にて伝え続けていることとなります。

制度によって日本人が貧困化するのを止めるのは政治を変えるしかないわけで、そのためには一人でも多くの国民が政治に興味を持って、教科書で教える歴史ではなく、良いことも悪いこともすべて真実を知ることでこの異常な流れを変えることができると思います。

諦めたらロクでもない輩たちの思う壺です。

彼らは人々を貧困に陥れることで政治に興味を持つという精神的余裕がなくなる状態をあえて作り出しているようです。

全国民が目を覚ますということは現実的ではありませんが、どうやら一定数の国民が目を覚ませば事態は急変するそうです。

一定数とはどのくらいかというと、神示によれば神一厘の奇跡と言われており、0.1%ということになるでしょうか。

だとすると国民の0.1%と言えば125万人ということになります。

最近のSNS上の書き込みや財務省、自民党解体デモなどの行動が起きている現状からすると、世の中は大きく変わりつつあるのかもしれません。

今現在の日本は問題の山積みですが、見た目に複雑に絡み合っているだけで根本原因は非常にシンプルであるのかもしれません。

重要なことは解決に向けた行動とはなにかということですが、それは知ることから始めれば事態は大きく変わると確信しています。

いつまでもこんな出鱈目な世の中がまかり通っていたらたまりません。

共に難局を乗り越えて生き延びていきましょう。

最後までお付き合いありがとうございました。