記事をお気に入りに登録する

記事をお気に入りに登録する

はじめに

今回のブログは、今年の新米から流通が始まる放射線育種米について賛否両論あると思いますが、どんな経緯で行われていてどんな問題点があるのかという視点で動画を作成しています。

そんなものは食べたくないと大多数の人が感じることでしょうが、その非科学的根拠と言われる直感は案外正しいのかもしれません。

この動画を作成するにあたって情報を集めましたが、端的に私が感じたことは人間如きが生命体のあらゆることをわかったような勘違いをしているということです。

この放射線育種米について、科学的根拠に基づく反対意見を無視して市場に流通させるという行為の背景には、いったいどんな事情があるのでしょうか。

残念ながらそこに踏み込むことはチャンネル運営の危機になるので割愛しますが、このような馬鹿げた農業政策をやめさせるには、私たちが基本的に正しい情報を持って反対の意思を表明すること以外には解決方法がないと思います。

ぜひ最後までご覧ください。

さて、今回の話はなかなかデリケートな話題となりますので、誤氣を荒げないように淡々と進めていきたいと思います。

今SNS上では放射線育種米について多くの心配事が投稿されていますが、よくよく調べてみると誤った情報に基づいた心配事であることがわかります。

確かに結果については同じなのですが、間違った情報で恐怖を感じていたのでは冷静な対応ができなくなりますし、本質がズレた抗議は間違った農業政策を正すことは不可能となります。

ただこの問題の本質を本当に理解するために専門家の発信する情報を調べると、素人にはとてもハードルが高く理解不能に陥ります。

興味がある方は分子生物学者である河田昌東さんの講演動画をご覧いただければと思います。

1時間越えの動画となるので氣合いは必要ですが、下記リンクからぜひご覧になってください。

その他にも河田さんと同じ秋田県出身で科学ジャーナリストの石川さんという方がウェッジ・オンラインというサイトで河田さんとは逆の意見として放射線育種米の安全性を説明しています。

詳細はこちらをご覧ください。

まず今回のテーマについて驚いたことが多々あるのですが、この放射線育種の先駆けとなっているコシヒカリ環1号という品種は、2014年、今から11年前に農研機構というところが特許を取得しています。

ということは私たちは知らず知らずのうちにこの品種を食べているのかと思って調べましたが、ほぼ市場に出回っていないとのことでホッとしました。

でももしかすると少量ながら出回っている可能性は否定できません。

もし知っている方がいらっしゃったら概要欄で共有していただけると助かります。

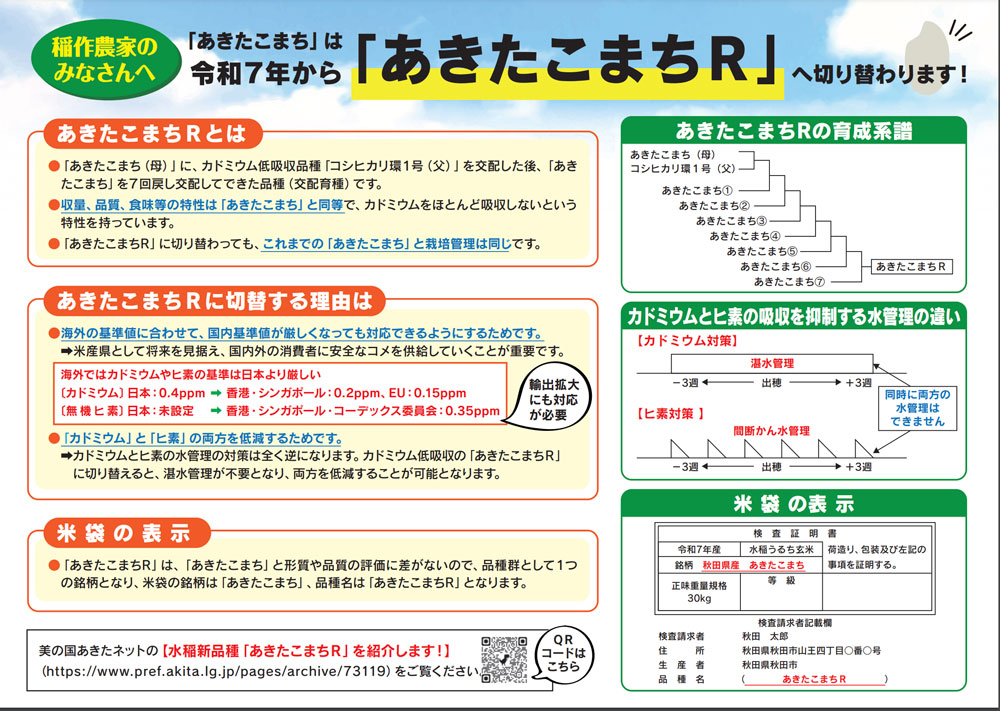

そして2、3年前から話題に上っているあきたこまちRという品種は、あきたこまちとコシヒカリ環1号とを掛け合わせて生まれた品種であり、2025年の新米から全面切り替えが決まっています。

その際あきたこまちRのRが表示から消え、放射線育種米であるかそうでないかの区別ができなくなるということで、秋田県の農家さんもなかなか厳しい状況になるのではないでしょうか。

そもそもなぜ放射線育種米というものが誕生したのでしょうか

そこにはカドミウムという鉱物の存在があります。

カドミウムというと、その昔富山県富山市で発生したイタイイタイ病の原因となったのがカドミウムという存在となります。

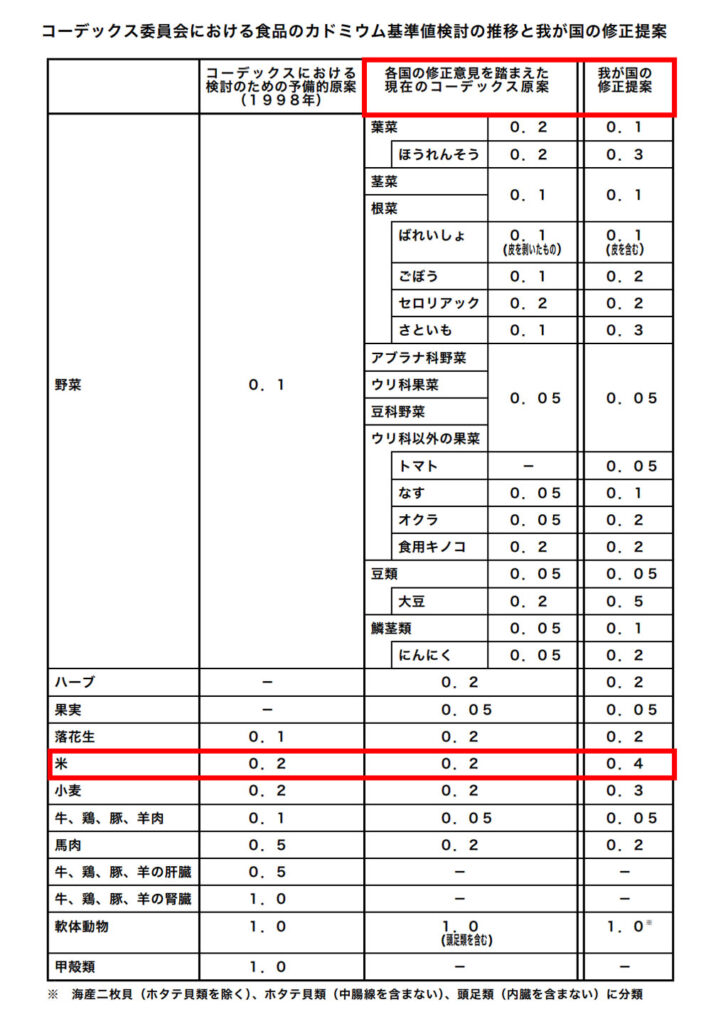

このカドミウムという鉱物はアジア全体の米作での共通した課題となっており、国際機関であるコーデックス委員会でもカドミウムの残留量について規制がかかっています。

では今日本の米作でカドミウムの残留から大きな問題が発生しているのでしょうか。

調べてみると現状では、日本国内で生産されているコメのカドミウム残留量は0.1ppm以下が9割近くを占め、0.2ppm以下が98%以上を占めているということで、日本のほとんどのコメは安全レベルにあるということになります。

ちなみに世界基準では0.2ppm以下となっており、日本側は0.4ppm以下へとするよう提案している状況です。

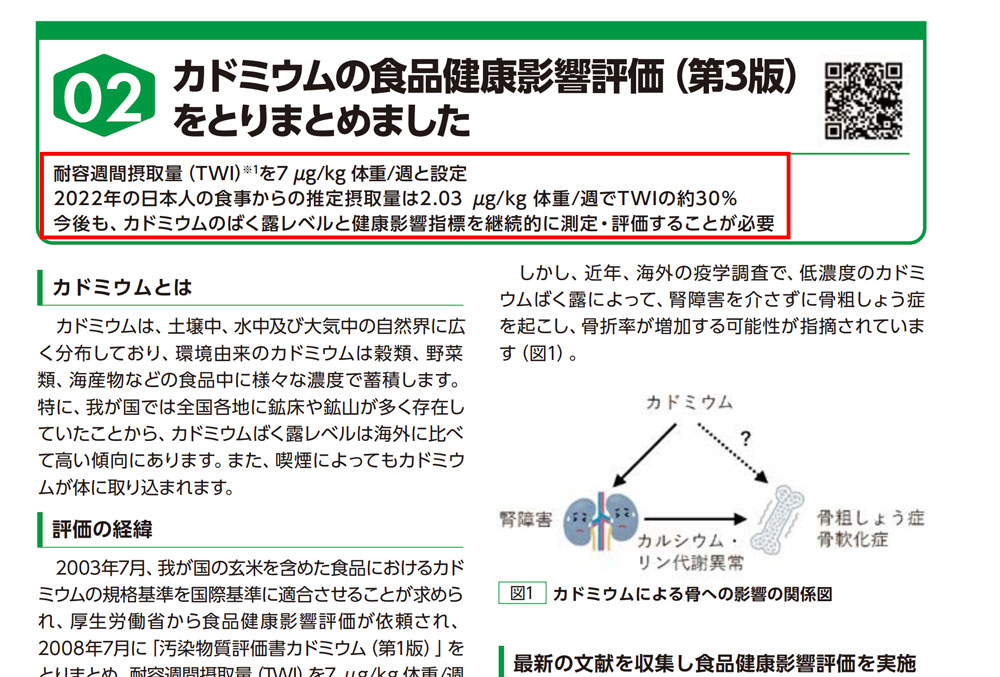

そして、内閣府食品安全委員会のカドミウムについて2009年の食品健康影響評価によれば、カドミウムの耐容週間摂取量について1週間のカドミウム摂取量は体重1kgあたり7μgにとどめるべき、ということになっていて、では実際のカドミウムの食品からの摂取量はどうなっているかというと、最近の日本人はコメの消費量の半減が起きていて、2022年のデータでは日本人の平均値は体重1kgあたり2.03μgなので、現実問題として耐容週間摂取量を超える人はほとんどいないと考えられます。

ここまでの内容でなにがなんだかわからなくなってきたのではないでしょうか。

そこで先ほど紹介した秋田県出身の科学ジャーナリストの石川さんが言っていることを引用すると、コメは多くの人にとって主要なカドミウム摂取源であり、全摂取量の約半分を占めます。

国は、コメの消費量をこれ以上減らしたくなく、むしろ積極的に食べてもらいたい。

そのため、コメのカドミウム濃度を低く抑えることは、依然として極めて重要です。

ところが土を入れ替える客土は大きなコストがかかりますし、カドミウムを吸収させない栽培は、田んぼの水管理を細かく調整しなければならず、高齢化が進む生産者にとっては大きな負担。

そのため根本的な解決策として、カドミウムの吸収やコメへの蓄積を抑えた新しい品種の開発が期待されました。

そこで登場したのが、カドミウム低吸収品種「コシヒカリ環1号」だったのです。

ということです。

さらにカドミウム低吸収品種であるコシヒカリ環1号誕生秘話として、シャーレにコシヒカリのもみ殻を除いた玄米種子を胚が上になるようにぎっしり並べ、イオンビームを照射し、各々の玄米種子に突然変異を起こさせました。

その後照射した約4000粒の玄米種子を栽培して、次世代となる種子を収穫。その種子から育てた2592個体を、カドミウム濃度が高い土壌で1個体ずつ栽培し、できたコメを分析しました。

すると3個体に実ったコメは、カドミウムをほとんど含んでいませんでした。

と開発にかけた手間と情熱を語っています。

ここでイオンビームという言葉が出てきましたが後ほど触れます。

農林水産省はどのような見解なのか

その前に農林水産省のホームページに掲載されているよくある質問を紹介しておきます。

重要なので読み上げます。

質問、放射線による品種開発とはどのようなものですか。

1)農作物の栽培においては、温暖化や豪雨などの氣象の変化、病害や虫害といった様々な課題に対応できる品種が欠かせません。

2)このような課題に対応するため、これまで放射線の照射を含め、様々な手法を用いた品種開発が行われてきました。

3)植物は、自然放射線の作用によっても突然変異が起こることがあります。

放射線育種は、このような効果を活用する手法であり、1950年代から利用されています。

4)例えば米では、1966年に耐冷性を持ち草丈が低く耐倒伏性を持つ「レイメイ」や、1989年に放射線育種で開発された系統を利用した「キヌヒカリ」、二ホンナシではナシ黒斑病抵抗性を持つ「ゴールド二十世紀」などが育成されています。

質問、放射線照射を利用して育成された「コシヒカリ環1号」や「あきたこまちR」は安全なのですか。

1)「コシヒカリ環1号」は、放射線を1度だけ照射した「コシヒカリ」からカドミウム低吸収の性質を持つ個体を選抜し、放射線を照射した世代から少なくとも6世代以上、栽培、選抜を進めて育成した品種です。

「あきたこまちR」は、この「コシヒカリ環1号」を親にして、さらに交配と選抜を繰り返して育成された品種です。

2)同品種の栽培の過程や販売される米に放射線を照射することはありませんし、米から人体に有害な放射線が発することもありません。

3)このため、食べても人体に放射線の影響が出る懸念はなく、従来の手法で育成された品種と同様に安全に食べられます。

質問、放射線照射では、有害な物質が含まれるようになるなど様々な変化が起きてしまうのではないですか。

1)放射線育種は、自然でも起こりうる突然変異を活用する手法です。農業上の課題を解決する有用な性質を持つ品種の育成を目指して、様々な遺伝的性質が変化した個体の中から複数代にわたって選び抜くことで、有用な性質を持ちつつ、有害な物質を含まないような新品種として確立した上で普及しています。

ということで放射線育種は今までも他の作物に行われてきたことであり、安全に食べられるということらしいです。

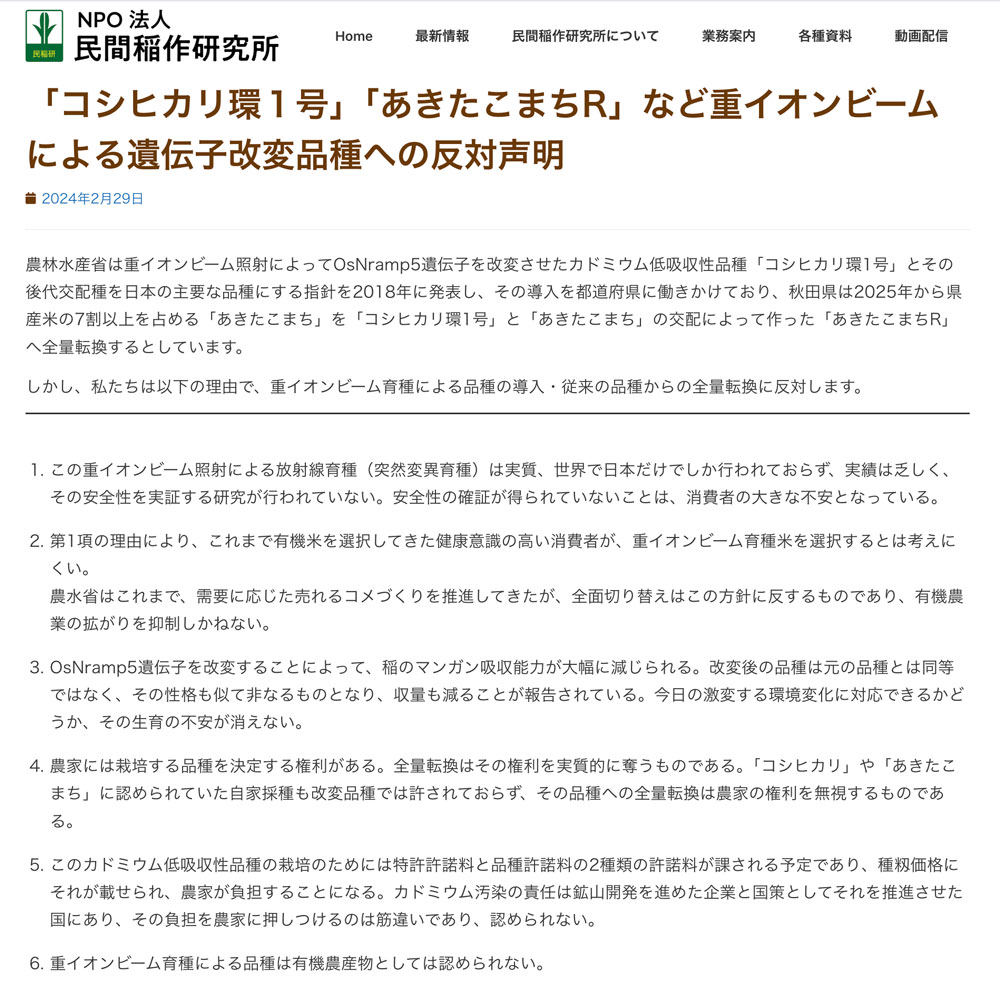

NPO法人の民間稲作研究所が反対声明を表明

一方でNPO法人の民間稲作研究所が、2024年2月29日に反対声明を出していますのでそちらも紹介しておきます。

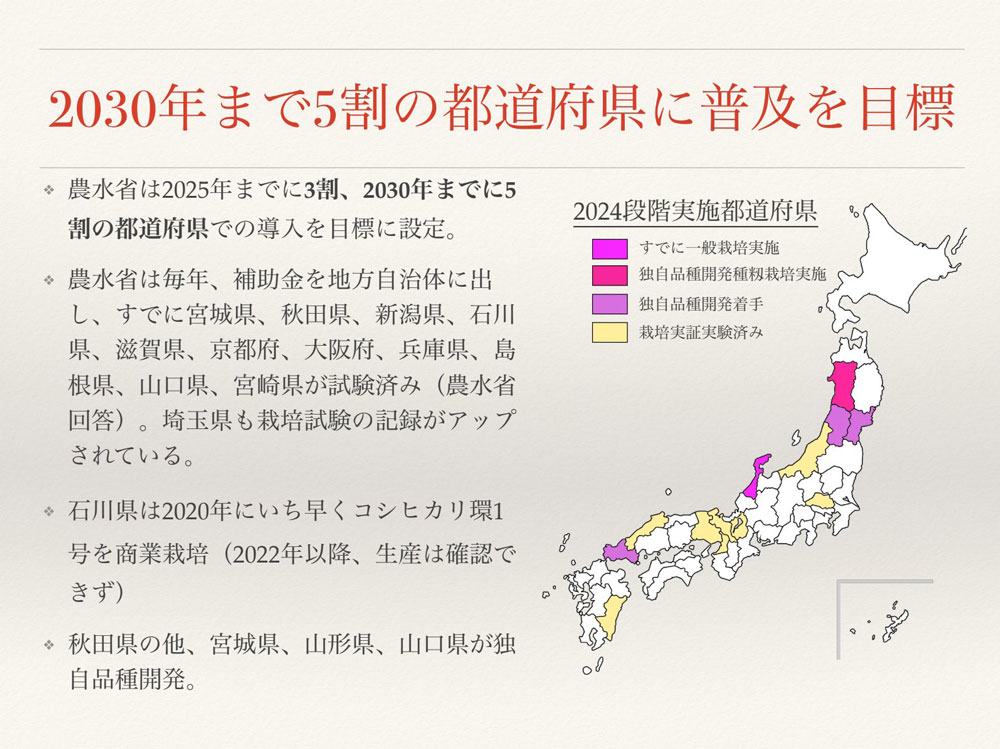

農林水産省は重イオンビーム照射によってOsNramp5遺伝子を改変させたカドミウム低吸収性品種「コシヒカリ環1号」とその後代交配種を日本の主要な品種にする指針を2018年に発表し、その導入を都道府県に働きかけており、秋田県は2025年から県産米の7割以上を占める「あきたこまち」を「コシヒカリ環1号」と「あきたこまち」の交配によって作った「あきたこまちR」へ全量転換するとしています。

しかし、私たちは以下の理由で、重イオンビーム育種による品種の導入・従来の品種からの全量転換に反対します。

1)この重イオンビーム照射による放射線育種(突然変異育種)は実質、世界で日本だけでしか行われておらず、実績は乏しく、その安全性を実証する研究が行われていない。

安全性の確証が得られていないことは、消費者の大きな不安となっている。

2)第1項の理由により、これまで有機米を選択してきた健康意識の高い消費者が、重イオンビーム育種米を選択するとは考えにくい。

農水省はこれまで需要に応じた売れるコメづくりを推進してきたが、全面切り替えはこの方針に反するものであり、有機農業の拡がりを抑制しかねない。

3)OsNramp5遺伝子を改変することによって、稲のマンガン吸収能力が大幅に減じられる。

改変後の品種は元の品種とは同等ではなく、その性格も似て非なるものとなり、収量も減ることが報告されている。

今日の激変する環境変化に対応できるかどうか、その生育の不安が消えない。

4)農家には栽培する品種を決定する権利がある。

全量転換はその権利を実質的に奪うものである。

「コシヒカリ」や「あきたこまち」に認められていた自家採種も改変品種では許されておらず、その品種への全量転換は農家の権利を無視するものである。

5)このカドミウム低吸収性品種の栽培のためには特許許諾料と品種許諾料の2種類の許諾料が課される予定であり、種籾価格にそれが載せられ、農家が負担することになる。

カドミウム汚染の責任は鉱山開発を進めた企業と国策としてそれを推進させた国にあり、その負担を農家に押しつけるのは筋違いであり認められない。

6)重イオンビーム育種による品種は有機農産物としては認められない。

ということで、率直に感じるのは農林水産省の公式見解には重要なことを隠蔽しているようにしか思えないのは私だけでしょうか。

ではなぜリスクしかないように思えてならないものをこの先全国で展開しようとしているのでしょうか。

冒頭で紹介した分子生物学者の河田さんに言わせると、自然界でも突然変異が起きているということは確かにありますが、突然変異が起きてもいい遺伝子とそうでない遺伝子があって、イオンビームによる突然変異は実に危険だと言っています。

なにがどのように危険なのかについてはYouTubeでは言うと今後危険になると思いますので差し控えますが、メディアブルの方では配信していこうと思います。

まとめ

いかがだったでしょうか。

農林水産省が放射線育種米について安全だと言い切っているわけですが、専門家視点ではまだまだわからないことの方が多いというのが実情だということをよく理解する必要があると思います。

またこの動画を作成するにあたって原子力産業新聞に寄稿されているコラムも確認しましたが、イオンビームによって行われるゲノム編集の恐ろしさについての知見が大きく欠けているように感じられました。

その詳細は下記画像をクリックすることでアクセス可能ですので、一度イオンビームによる放射線育種米を安全だと言っている立場の意見も確認しておく必要があると思います。

最初私は放射線育種米というものについて勘違いしており、最終的に私たちの口に入るコメ自体に放射線を当てたものが流通すると思っていましたがそれは大きな間違いでした。

そして放射線に暴露されたものが流通するという勘違いしている方もいるようですがそれも間違いです。

大きな懸念事項というのは、やはり放射線育種米は食べたい人が食べればいいということにはならない点です。

というのは、その表示義務がないからです。

これは本当に恐ろしいことで、少なくとも政府が常々言っている、科学的根拠を持って専門家がそのリスクに警鐘を鳴らしているものを安全だと言い切っているところから、国民の安全など考えていないとしか思えてなりません。

またあの液体の時のように問題が浮上するのではないかと思っています。

ただ今回のケースでは、先ほども言ったように私たちには選択権がありません。

このような事実を知った時に、国民がどのような動きをするか次第で、将来の日本人の生死に大きく関わるような氣がしてなりません。

今の世の中はおかしなことばかりで滅入りますが、私たちにできることは情報を手に入れて考えることだと思います。

この動画がそのきっかけになればと思います。

最後までお付き合いありがとうございました。